スギナは数ある雑草の中でももっとも駆除しにくい部類に入る、とても厄介な雑草です。自宅の敷地や畑などに大量発生したスギナが駆除できずに困った経験のある人もいるのではないでしょうか。

スギナは抜いたり、刈り取ったりしても再び生えてくる繁殖力の強い雑草です。そんな厄介な存在のスギナを駆除するには、除草剤が有効です。

今回のコラムでは、スギナの駆除が難しい理由を紹介するとともに、スギナの除草剤を選ぶポイントや、駆除した後の対策方法についてもお伝えしていきます。スギナの繁殖に悩まされている人は、ぜひご覧ください。

厄介なスギナ、なぜ駆除が難しいの?

スギナは草を刈ったり、抜いたりしても再び繁殖しやすい雑草です。スギナの駆除を始める前に、まずは特徴を知って、的確な対策をおこなっていきましょう。

スギナってどんな植物?

スギナとは、シダ植物の仲間で、種ではなく胞子を飛ばして広がっていきます。春先に生えるつくしとはスギナの胞子のことで、成長するとスギナになります。

スギナは大きな地下茎によってつながっていて、茎をちぎっても再びのびてくることができます。そのため、地表に見えている部分をきれいに草刈りしても、しばらくすると地下茎から新たな茎が出てきてしまうのです。

スギナの駆除がしづらい「3つ」の理由

スギナの駆除が難しいとされているのには、おもに3つの理由があります。それぞれ順番に見ていきましょう。

理由1:寒さに強い

スギナは、越冬して1年以上生きられる多年草という植物です。スギナは寒さに強く、冬になったからといって枯れることがありません。冬に茎がみられない間も、地中ではどんどん地下茎が成長しているのです。

理由2:繁殖力がとても強い

次に、スギナの駆除が難しい理由は繁殖力の強さです。先にも紹介したように、スギナは胞子を飛ばして繁殖します。そのため、昨年までスギナがなかった場所にも突然生えてくることがあるのです。

また、地下には寒さに強い地下茎や根茎がしっかりと根付いています。根茎や、栄養をためこんだ塊茎という根の塊が生きていると、地表の胞子や茎がなくても再び茎を出すことができてしまいます。

理由3:茎がちぎれると増える

そしてもっとも厄介なのが、茎がちぎれた箇所から増えるという点です。スギナは地中にある長い地下茎でつながっています。しかし、駆除するために掘り返しても、茎がちぎれたところから新しい茎をのばしてしまいます。

そのため、地面を耕してスギナの根を切るという方法は、駆除方法としてはかえって逆効果にもなり得るのです。しかし、スギナの地下茎をすべて残さず掘り返して抜くのはとても大変です。

これらの3つの理由から、スギナの駆除はとても難しいといわれています。スギナを自力で駆除できないときは、除草業者に依頼するとよいでしょう。駆除についてお困りでしたら、ぜひ弊社にご相談ください。

スギナは除草剤でラクして撃退!選び方と散布方法

これまで紹介してきたように、スギナは茎を切っても、根を絶やさないことには何度でものびてきます。そのため、スギナを駆除するためには、根を確実に枯らすことが大切です。

スギナの根を枯らすには、除草剤を使うのが有効です。ここではスギナに除草剤を使用する際のポイントについてまとめました。

除草剤には2種類ある

除草剤には大きくわけて、2つの種類があります。1つ目が、葉や茎にかけて薬剤を吸収させる液体タイプの茎葉処理剤です。茎葉処理剤は、効果がすぐにあらわれやすく、いま生えている雑草をはやく枯らしたいときに適しています。

2つ目が、土にまいて地中からの発芽をおさえる顆粒タイプの土壌処理剤です。土壌処理剤は地面に顆粒をまき、薬剤を根から吸収させて枯らすことができます。

そのため、効果があらわれるまでにはやや時間がかかります。しかし、地面に薬剤の効果が持続するので、新たな雑草が生えるのを予防するのに向いているというメリットがあるのです。

スギナの対策で茎葉処理剤を選ぶときは、葉や茎だけではなく、根を枯らす効果もあるものを選ぶことがポイントです。

芝生で除草するなら「MCPP液剤」

場所を選ばずに繁殖する雑草は、大切に育てている芝生の中に生えてくることもあります。除草剤を使うときは、気をつけないとせっかく育てた芝生ごと枯らしてしまうかもしれないので、注意が必要です。

芝生の中にスギナが生えてきたときは、MCPP液剤という液体タイプの除草剤がおすすめです。MCPP液剤は芝生を枯らさず、スギナなどの雑草をピンポイントで駆除することができるという特徴があります。

MCPP液剤のような液体タイプの除草剤を使う場合は、説明書にしたがって適切な濃度に希釈しなければなりません。除草剤が薄すぎても効果が出にくくなるリスクがあり、反対に濃すぎても、近くで育てている植物が枯死してしまうおそれもあるのです。

また、液体タイプの除草剤は雨が降ると薬剤が流れてしまい、十分な効果を発揮できないこともあります。そのため、MCPP液剤などの液体タイプの除草剤を使うときには、晴れの日が続くタイミングで散布するようにしましょう。

MCPP液剤のように、特定の植物だけを枯らすことができる除草剤を「選択制除草剤」といいます。反対に、植物の種類にかかわらず作用する除草剤を「非選択制除草剤」といいます。大切に育てている植物の近くでは、選択制除草剤を使うなど工夫が必要です。

除草剤を使用する前準備

除草剤を使うときには、自分の体を守るために安全に配慮した服装に着替えましょう。作業中に除草剤が付着したり、虫に刺されたりするのを防ぐために、長そでと長ズボンを着用します。また、夏場は熱中症のリスクを防ぐため、つばの広い帽子をかぶるとよいでしょう。

除草剤に直接触れないように、手袋を着用することも大切です。液体タイプの除草剤は作業中に吸い込むおそれがあるので、マスクやゴーグルをして身を守りましょう。

除草剤の中には、液体を希釈して使用するものもあります。その場合は、除草剤の説明書にしたがって、既定の濃度に希釈してください。除草剤はムラなく全体にまくことが大切なので、噴霧器を用意しておくとよいでしょう。

除草剤の費用についてはさまざまで、先ほど紹介した芝生の中でも使えるMCPP液剤は500㎖で約2,500円~4,000円ほどとなります。除草剤を使用する面積や、雑草の種類によって希釈の倍率はかわるので、ご家庭に合ったものを選ぶとよいでしょう。

スギナを枯らす除草剤「散布のコツ」

スギナを確実に駆除するためには、散布するときにコツが必要です。液体タイプの除草剤をまくときは、薬剤が雨に流されないように晴れた日に散布しましょう。

顆粒タイプの除草剤は風で飛ばされるおそれがあるので、晴れていて風のない日に使用してください。地面が湿っていると薬剤が浸透しやすいので、前日に雨が降った日を選ぶとベストでしょう。

1.刈らずにそのまま撒く

スギナは刈ったところや、ちぎれたところからどんどん茎をのばす雑草です。そのため、せっかく草刈りをしてもスギナが増えてしまうことも考えられます。

スギナに除草剤を散布するときは、刈らずにそのまま使うのがおすすめです。液体の除草剤は地表に出ている茎や葉に付着しないと効果を発揮しないので、30㎝程度の雑草であればそのまま散布しましょう。

2.定期的に撒く

スギナは地表に出ている茎が枯れても、地下茎が生きていれば再び茎をのばすことができます。そのため、除草剤を1度まいただけでは、完全にスギナを駆除することは難しいでしょう。

スギナを除草剤で枯らすためには、定期的に撒く方法がおすすめです。具体的には、10日おきに3回程度、除草剤を散布しましょう。定期的に除草剤を使用することで、これからのびてくるスギナを駆除することにつながります。

スギナの駆除、実はプロに依頼できます!

繁殖力が強く、何度も除草剤を散布しないと簡単に駆除できないスギナは、忙しい人にとっては悩みのタネになるかもしれません。また、あちこちに広がりやすいスギナの胞子は、除草剤で駆除することが難しいという一面もあります。そのため、スギナの駆除を自分でおこなうことは難しいので、プロに依頼して除草してもらうのもおすすめです。

業者の費用の算出方法はさまざまで、1平方メートルあたりの金額や、作業時間によって料金が定められている場合などがあります。一例ですが、1平方メートルあたりの金額は数千円~25,000円前後であることが多いようです。

また、除草した後のゴミを処分する場合には処分費が別途必要になることもあります。そのため、事前に見積もりの内訳を確認し、費用を確認しておくとよいでしょう。

スギナの駆除をプロに依頼したいというかたは、ぜひ弊社へお電話ください。予算やお悩みにあわせて、草刈りの業者をご紹介します。

スギナ対策には防草シート!その理由とは

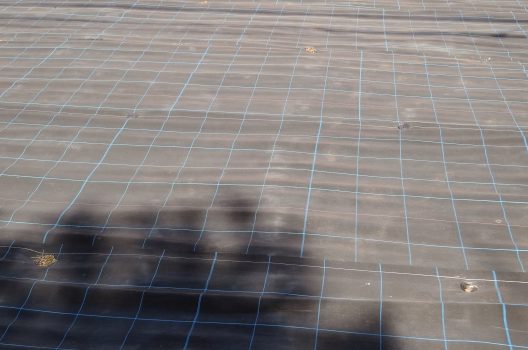

1度駆除したスギナが再びのびてこないようにするには、防草シートがおすすめです。防草シートとは、化学繊維でつくられた雑草の繁殖を予防するシートのことをいいます。ここでは、スギナに防草シートが有効な理由や、防草シートの選び方、正しい敷き方についても紹介していきます。

防草シートが有効な理由

雑草の成長には、根を張るための土と、水や日光が欠かせません。そのため、防草シートで地面を覆い、日光を遮断することで雑草の成長を防ぐことができます。

他にも、スギナの胞子が土に付着するのを防ぐことができるため、繁殖を予防できるとも考えられます。また、すでに地中にスギナの地下茎がある場合でも、防草シートが張ってあれば茎をのばすことができなくなるでしょう。

防草シートを張ることで、地中から雑草がのびてくるのをおさえられますが、場合によっては勢いのある雑草が防草シートを突き破ってくるケースもあるようです。そのようなことにならないために、防草シートはできるだけ丈夫なものを。

スギナには不織布の防草シートがおすすめ

先ほど述べたように、防草シートを突き破って雑草がのびてくることもあります。そのようなリスクを防ぐためには、不織布の防草シートを選ぶことがおすすめです。

防草シートには、化学繊維を織り込んだ織布(しょくふ)のものと、繊維を圧着して絡ませた不織布のタイプがあります。織布の防草シートは、比較的リーズナブルなものが多いというメリットがあります。しかし、繊維の織り目があるので、そこから雑草が生えてきたり、ほつれたりしやすいというデメリットも考えられます。

不織布の防草シートは、その名の通り、織り目のない素材です。そのため、織り目のすき間から雑草がのびてくるリスクを防ぎやすくなります。耐久性にも強いという特徴もありますが、織布の防草シートよりも価格が高い傾向にあります。

初期費用は不織布の方がかかるかもしれませんが、せっかく防草シートを敷くのなら、長い間、確実に雑草対策ができるものを選ぶ方がよいでしょう。そのため、スギナの対策には不織布の防草シートがおすすめです。

防草シートの正しい敷き方

防草シートを敷くときは、まず、地面にある雑草や小石などの不要なものをすべて取り除きます。地面に不要なものがあるとすき間ができてしまい、そこから地中にある雑草がのびてくることがあるからです。

雑草や石を取り除いたら、スコップやブロックなどでたたいて地面が平らになるように固めます。整地ができたら、防草シートを敷地にあわせて広げていきましょう。

防草シートを敷くときは、たるまないようにしっかりと端を張ってピンで固定します。ピンが浮いてこないように、防草シート用のテープで補強しておくと安心です。

また、複数枚の防草シートを使うときは、防草シートを10cmほど重ねて、しっかりとテープでつなぎ合わせましょう。ほかにも、穴やほつれなどがあれば、適宜テープで補修をしてください。

最後に、防草シートがはみ出した箇所をカッターやはさみなどでカットしていきます。ここで大切なのは、防草シートを切りすぎないようにすることです。防草シートを切りすぎると、すき間から雑草が生えるリスクがあがるので、カットするときは細心の注意を払いましょう。

砂利やレンガとの組み合わせで、オシャレな庭へ

防草シートは雑草の繁殖を予防するのに有効なアイテムですが、そのまま敷いただけだと庭の景観が殺風景な印象になってしまうかもしれません。防草シートを使って雑草対策をしながら、オシャレな庭づくりをするのにおすすめなのが、砂利やレンガなどを組み合わせることです。

防草シートの上に砂利や、レンガ、ウッドチップなどを敷くと、庭の雰囲気を変えることができます。また、上に乗せるものの重みによって防草シートがめくれたり、ずれたりするのを防ぐことにもつながるでしょう。

防草シートの上に砂利を敷くと、足音が聞こえやすくなるので防犯にも役立つかもしれません。防草シートでスギナなどの雑草の悩みを解決するとともに、庭の景観や防犯対策も向上していきましょう。

防草シートは便利なアイテムですが、正しい使い方をしないと十分に効果を発揮できないかもしれません。防草シートを初めて使う人や、広い場所での雑草対策を検討している人は、業者に依頼してみてはいかがでしょうか。雑草の防除を確実におこなって、雑草の悩みを減らすことができそうです。

山や森を所有する方や、林業に従事している方にとって、欠かせない作業のひとつである下草刈りですが、間違った下草刈りは苗木の成長を妨げることがあります。そのため、下草刈りは、正しい情報を理解したうえでおこなうことが大切です。

ここでは、下草刈りの目的や方法、タイミングなど、下草刈りについての詳しい情報をご紹介します。苗木の成長のために必要なことと、おこなってはいけないことを正しく理解し、効果的な下草刈りをおこないましょう。

下草刈りとは

建材や加工品を作るために作られる人工的な森では、木が伐採されると、新しい木を植えてまた育てるということを繰り返しています。

土を耕して足場のよい広い場所で育てた苗木は、1~3年後に山や森に植え付けて、大きく成長するまで自然の中で育てます。

下草刈りとは、山や森で苗木を育てるうえで、成長の妨げとなる雑草を刈る作業のことをいいます。重労働なうえに足場も悪く、面倒に思う方もいるかもしれませんが、苗木を大きく育てるためには、必要な作業です。以下で、下草刈りの必要性やタイミングについて詳しく解説します。

下草刈りって何のためにやるの?

苗木が大きく成長するためには、より多くの日光や土からの栄養を吸収する必要があります。その成長に必要な栄養を奪われないように、雑草を刈り取る作業が下草刈りです。

森に植え付けたばかりの苗木は、雑草と変わらない大きさをしています。そのため、苗木がほかの雑草や雑木よりも大きくなるまでは、栄養を奪われないように管理しなければ、枯れてしまうおそれがあるのです。

下草刈りのタイミング

下草刈りは、基本的に年に1~2回、6~8月の夏ごろにおこなわれます。雑草の成長が遅かったり、雑草の量自体が少なかったりする場所では年に1回で十分ですが、雑草が多い場所では年に2回の下草刈りが必要です。

苗木がほかの雑草や雑木よりも、1.5倍ほど大きくなるまで続けなくてはならないので、7~8年は続ける必要があるでしょう。また、苗木を育てる土地の土の栄養が少ないなど、土壌がよくない場所では、苗木の成長が遅くなるので、10年ほど下草刈りを続けなくてはならない場合もあります。

木の種類によって下草刈りの時期が違う

苗木の種類によって、下草刈りをおこなう時期は少し異なります。日本でおもに植栽をおこなっているのはスギとヒノキなので、この2種類についてご紹介します。

スギは6月~8月、ヒノキは7~8月に下草刈りをおこないます。年に1回の場合は、7月上旬~8月上旬、年に2回の場合は、1回目を6月下旬~7月上旬、2回目を8月中旬~下旬におこなうのがよいでしょう。

上記の時期に下草刈りをおこなうのは、雑草や雑木が夏によく成長するからです。雑草や雑木は、秋~春に土の栄養を吸収して蓄えておき、夏に蓄えた栄養を使って大きく成長します。そのため、夏にしっかりと下草刈りをしないと、あっという間に苗木の周りは雑草が生い茂って風、通しの悪い日陰になってしまうのです。

下草刈りが逆効果の場合もある!

下草刈りは、作業時期も大切ですが、どの程度雑草を刈るかということも重要なポイントです。

9月以降は徐々に気温が下がっていきます。周りの雑草をすべて刈り取ってしまうと、苗木を冷気から守るものがなくなってしまいます。あまりに冷えた環境も、苗木の成長を妨げる原因になるので、風あたりの強い場所では、苗木の風よけになるような雑草は残して下草刈りをおこないましょう。

作業に関する相談は草刈りのプロへ!

いつどんな雑草でも刈ってよいわけではないため、苗木の状態や周りの環境に配慮しながら下草刈りをおこなうのは大変です。少しでも作業に関する不安のある方は、プロの業者に相談しましょう。

業者を利用したことがない場合は、どのような業者に相談すればよいのかわからないという方もいるでしょう。そのときは弊社にご相談ください。下草刈りが必要な場所やご要望に応じて、プロの業者をご紹介します。

下草刈りの方法

下草刈りをおこなう前に、必要なものや手順を理解しておかなくてはなりません。さらに、刈り取った下草は、自分たちで処分しなくてはならないので、処分方法を覚えておく必要があります。

ここでは、下草刈りに必要な道具、下草刈りの方法と作業後の雑草処分に関して解説します。

準備する道具

下草刈りは、刈払機か鎌を使っておこないます。刈払機は扱いが難しいため、作業に慣れないうちは鎌を使うことをおすすめします。鎌は柄の長いものと短いものがあります。柄の長い鎌は立ったまま作業ができて、無理な体勢になりにくいので、比較的に楽に作業できます。

しかし、大きく振ると苗木まで傷つけてしまうおそれがあるので、苗木のすぐ近くは柄の短い鎌で丁寧に作業したほうがよいでしょう。

下草刈りの方法

下草刈りには3つの方法があります。全体を刈る「全刈」と、苗木の周り1メートルを円形に刈る「坪刈」、苗木を列にして植えたとき、その列に沿って刈る「筋刈」の3種類です。苗木の植え方に合わせて、どの方法にすべきか選択しておこないましょう。

作業の際、鎌は刃先が左側にくるように持ち、柄を自分のほうへ引くようにして雑草を刈ります。刃先を左右に振ると、雑草は刈り取れず、周りの木々を傷める危険性があるので、左右には振らないようにしましょう。

雑草の処分方法

刈り取った雑草の処分は、自分でおこなうか業者に依頼するかのどちらかです。自分で処分する場合は、可燃ゴミとしてゴミに出すこともできますし、たい肥にすることもできます。

ゴミにする場合は、刈った草をそのままゴミ袋に入れてもよいですが、天日干しにして乾燥させると、水分が抜けて草が軽くなるので、処分しやすくなります。たい肥にする場合は、天日干しにして土に埋めるだけです。

業者に依頼する場合は、草刈り業者に下草刈りから依頼するか、処分業者に処分のみを依頼するかのどちらかです。依頼の連絡を入れるだけで、しなければならない作業はないので、処分費はかかりますが、楽に処分できます。

たかが草取り…でも下草刈りは大変な作業!

下草刈りをおこなわなくても、順調に育っているように見える苗木があります。しかし、雑草の繁殖力と生命力を侮ってはいけません。油断しているとあっという間に雑草が成長し、苗木に必要な栄養まで奪われてしまうおそれがあります。

そうなる前に、下草刈りをおこなって、元気な木を育てましょう。ただし、無理に一人でおこなう必要はありません。作業が大変なときは、業者の力を借りましょう。雑草の処分もまとめて依頼すれば、その分の手間もかかりません。

依頼する業者は、弊社にご相談いただければ、すぐにご紹介いたします。無料相談窓口は、年中無休で対応していますので、初めてご利用の方でも安心してお電話ください。

楽なだけじゃない!下草刈りを業者に任せたほうがよい理由

下草刈りを業者に依頼するメリットは、自分で作業をしなくてもよいという身体的な負担の軽減だけではありません。どのようなメリットがあるのか、詳しくご紹介します。

また、業者に依頼する際は、費用面も気になるポイントでしょう。そこで、下草刈りを業者に依頼した場合の費用相場もご紹介します。ぜひ、依頼の際の参考にしてみてください。

業者に任せるメリット

下草刈りは、刈払機や鎌を使います。使い方を誤れば、周りの木々だけではなく、自分もケガをするおそれがあります。作業をおこなうのが山や森なので、斜面があったり足場が悪かったりと、危険な点も多いです。

また、苗木を広範囲に植え付けたら、その分下草刈りもおこなわなければなりません。広範囲の作業は、慣れた人でなければ、効率よく作業を進めることができないため、時間がかかってしまいます。

そういったケガや事故防止、作業効率を考えると、業者に依頼したほうが、安全で確実な下草刈りがおこなえるのです。さらに、刈り取った雑草の処分も一緒に依頼できますし、刈るべき雑草と残すべき雑草の量なども見極めながら作業をおこなうので、苗木を傷めるような失敗のリスクも回避できます。

下草刈りの費用相場

下草刈りを業者に依頼した場合、かかる費用は25,000~30,000円程度です。相場よりも安い金額を提示している業者もありますが、出張費や草の処分費などが追加でかかる場合があります。

相場やインターネットなどの提示金額は、あくまで目安として考えて、費用の詳細については、業者に細かく確認をとったほうがよいでしょう。

実績のある業者に依頼したい…そんな場合は

安全に徹底的な下草刈りをおこなうには、プロの業者に依頼することが1番です。そして、より安心感を得るためには、実績のある業者に依頼することがおすすめです。

しかし、実績のある業者を自分で探し出すのは難しいでしょう。そんなときは弊社のサービスをご利用ください。弊社では、さまざまな場所で作業実績がある業者が加盟店として存在しているため、ご紹介することができます。

また、費用面が心配な方は、無料で見積りがとれる業者をご紹介することも可能です。見積りはいくつかの業者からとることができるので、料金を比較検討して依頼先を決められるのも特徴です。業者選択でお悩みの方は、一度ご相談ください。

草刈り後、刈草の処分にお困りではありませんか。刈草の処分方法は、各自治体によって異なっています。誤った処分をしてしまうと、予想外の手間や近隣トラブルなどの原因になってしまうので、適切な処分方法を選びましょう。

この記事では、刈草の処分方法の提案や注意点、業者に依頼する場合の費用などを解説していきます。適切な処分方法を知って、予想外の手間やトラブルが起きないようにしましょう。

刈草の処分方法は自治体によって違う

刈草の処分は、自治体によって異なっています。地域のごみ出しマナーに従って刈草の処分をおこないましょう。おもな、処分方法を3つみていきます。

【処分方法1】可燃ごみとして出す

一般的な刈草の処分方法は、可燃ごみとして出す方法です。袋に詰めるまえに、刈草についている土を落とし、乾燥させましょう。水分を蒸発させることで、刈草が軽くなり、袋詰めも楽になります。一度に大量の刈草を出すと、収集してもらえないおそれがあるため、その場合は、各自治体に問い合わせることをおすすめします。

【処分方法2】地面に埋める

刈草は、可燃ごみとして処分するほかに、地面に埋める処分方法があります。刈草は、堆肥として活用することができるので、ガーデニングや家庭農園などでの土づくりに適しています。

雑草の中には、草刈りをした後もすぐに再生してしまう雑草もあります。刈草をただ埋めるだけでは、刈草に残っている種子からまた草が生えてきてしまいます。そうならないよう、正しい埋め方をしましょう。

●刈草の埋め方

作業は簡単で、30センチほど掘った地中に乾燥させた刈草を埋めていきます。深いところに埋めることで、種子の芽が出るのを防ぎます。時間が経つと、良質な土ができるのでガーデニングなどに活用するとよいでしょう。

深い場所に埋めるだけの作業ではありますが、体力を使う作業になるので、腰を痛めるおそれや、高齢の方には大きな負担になる可能性があります。大量の刈草処分は業者に依頼することをおすすめします。

【処分方法3】業者に依頼する

大量の刈草の処分にお困りの場合や、自分での刈草処分に不安のある方は、業者に依頼することを検討しましょう。大量の刈草は、集めるのにも時間がかかり、労力もかかります。知識がある業者に依頼すれば、手間なく、効率よく刈草を処分してくれます。

弊社では、大量の刈草の処分をおこなってくれる業者を紹介しています。作業の効率もよく、刈草処分のお悩みにも対応してくれます。業者への依頼を検討している方は、弊社にお問い合わせください。

刈草処分の注意点

刈草は、処分する前に乾燥させることや、禁止されている処分方法があるなど、いくつか注意点があります。刈草の処分方法の注意点を知って、適切に作業をおこないましょう。

自力で処分する前に乾燥させよう

自分で刈草を処分する場合は、刈ったあとに、日光に当てて乾燥させます。乾燥させることで、刈草の水分が抜け、持ち運ぶのも楽になります。また、刈ったばかりの草は、まだ生きているので、乾燥させて水分をしっかり抜きましょう。そうすることで、発芽するのを防ぐことができます。

乾燥させる際は、刈草を山のように積んでしまうと、中の刈草の水分が抜けません。全体に日光が当たるように、平らにしましょう。乾燥させることで、刈草のカサも減り、袋詰めなどの作業もしやすくなります。袋詰めをおこなう際は、刈草についた土もはたきおとしましょう。土もはたきおとしておくと、袋の重量を軽減できます。

刈った後でも、生命力の強い雑草は、再生しようとします。刈草を乾燥させる際は、ブルーシートなどのシートを敷いて、根付きを防止しましょう。

野焼きは禁止

野焼きは法律で禁止されている処分方法です。大気汚染や近隣の方の迷惑になるので、野焼きで処分するのはやめましょう。また、野焼きは風向きなどでほかのものに燃え移ってしまうおそれもあります。

ただし芝焼きは廃棄物の処分にはあたらないため、野焼きには該当しません。

- 野焼き:不適切な方法で廃棄物を野外で焼却すること

- 芝焼き:芝生の雑草やサッチ(表面に溜まったゴミ)を焼いて手入れすること

※軽微な野焼きは例外として許可されていますが、煙の量・風向き・時間帯などに配慮する必要があります。

刈草を放置するリスク

刈草の放置は、刈草に付着している種子が新たな芽を出してしまったり、害虫が発生してしまったりするトラブルが起きやすいのでおすすめできません。放置せずに、きちんと処分をおこないましょう。

また、刈草を放置してしまうと、火災などのトラブルにつながる可能性も少なからずあります。近隣の方とのトラブルも考えられるため、放置するのはやめましょう。

自力での処分がムリな場合は

刈草の処分は、注意点もあるため、処分に困ってしまう方もいるのではないでしょうか。刈草の処分に困っている場合は、業者に相談することでスムーズに刈草の処分をすることができます。自分で、刈草の処分ができない方や処分に不安のある方は、弊社の加盟店がサポートいたします。気軽にご相談ください。

草刈りも刈草処分も、重労働です。刈草を放置してしまうと、害虫の発生や火災トラブルも考えられます。トラブルにならないためにも、業者に依頼して、刈草の処分をしてもらいましょう。

刈草の処分を業者に任せる場合

刈草の処分を業者に依頼する際は、業者選びが大切です。刈草の処分をする際の、費用相場や業者選びのコツを紹介します。

刈草処分専門の業者があるの?

刈草の処分をおこなってくれる業者は、さまざまで、植木職人や庭師などの業者が、草刈り作業と一緒に処分もおこなってくれる場合が多いです。業者が、刈草の処理業者として、自治体から許可を得ていれば、刈草の処分もおこなうことが可能です。

しかし、刈草処分のみの業者は、あまりないようです。刈草処分を業者に依頼する場合は、植木職人や庭師などの業者に相談してみることをおすすめします。

刈草処分にかかる費用相場

業者に依頼する際に、気になる相場費用をみていきましょう。

刈草の処分の費用は、業者によって異なります。刈草処分だけをおこなっている業者はあまりなく、草刈りや造園業者に処分してもらうのが一般的です。刈草の処分だけをしてもらえるかどうかは業者に問い合わせてみましょう。

草刈り業者に刈草の処分を依頼する場合の費用相場は、50坪ほどで2,000円~8,000円となっています。場合によっては、刈草の処分をする費用のほかに、出張費などの費用も発生する場合があります。依頼する業者に、事前に問い合わせてみることをおすすめします。

業者選びで失敗しないために…

刈草の処分をおこなってもらう場合は、業者選びも大切です。刈草処分の業務許可を自治体から得ているか、詳細な見積りを提示してくれるかどうかなどを確認しましょう。

刈草の処分は、適切な方法で処分しないと罰金が課せられる場合もあります。処分の際に、トラブルが起きないようにするために、適切な刈草処分をおこなう弊社の加盟店を、活用してください。弊社の加盟店は、刈草処分にお困りの方をサポートいたします。気軽にご相談ください。

庭や道ばたなどに長く伸びているツル状の植物を、見かけたことはありませんか?この植物は「ヤブガラシ」といって、まわりにある植物にツルをからませながら、成長していくため、ときにまわりの植物を枯らしてしまいます。

そんなヤブカラシから大切に育てている植物を守るためには、どのように駆除すればいいのでしょうか。ここでは、ヤブカラシの生態や被害、駆除のしかたまで解説していきます。

ヤブガラシとはどんな草なの?

ヤブガラシとは、ブドウ科つる性の多年草です。北海道~沖縄までと広く分布しており、どの地域でもみられる植物です。放っておくと、どんどんと成長していき、繁殖していきます。

〇「ヤブガラシ」の名前の由来

「ヤブガラシ」の名前の由来は、その名前の通り、藪を枯らしてしまう植物であることからつけられました。ヤブガラシは、近くにある植物や家の塀、電柱やフェンスにも絡みつき、大きく成長していきます。

大きく成長すると、まわりの植物を覆いつくし、覆われれた植物は、光合成ができなくなり枯れてしまうのです。

また、「ヤブガラシ」は別名で「ビンボウカヅラ」「ビンボウグサ」「ビンボウツル」と呼ばれています。これは、ヤブガラシに覆われた家は貧乏に見えるといったところからつけられた名前だそうです。確かに、草で覆われた手入れがされていない家は、そういったイメージなのかもしれません。

〇ヤブガラシの生態や特徴

ヤブガラシは、庭や公園、空き地、土手などでもよくみかける植物です。葉の付け根から伸びる巻きヒゲで、いろんなものに絡みつきながら、急速に成長していきます。

葉は3~5枚ほどの小葉に分かれていて、7~9月に花をつけ、その後、ブドウ形の小さな果実をつけます。

ヤブガラシのツルは、自分で自分の体を支えることができません。朝顔のようなツルのある植物を想像してみると、分かりやすいかもしれません。朝顔のツルにも添え木やフェンスなどに絡みついて成長していきます。

ヤブガラシもより多くの光を吸収したいので、上へ上へといろんなものに絡みつきながら成長していきます。しかし、朝顔と大きく違うのは、茎本体を絡みつけていくのではなく、巻きヒゲを巻きつけながら、伸びていくのです。

ヤブガラシの根は、地面の上にもみられますが、地面の下に深く根をはっています。長いものだと、30~50cm、それ以上のものもあるといわれています。

そのため、根を引き抜こうとしても、ほとんどが途中でちぎれてしまいます。すると、土の中で残った根からまた芽を出し、大きく成長するといった繰り返しになってしまいます。

ヤブガラシを駆除する方法は2通り

このやっかいなヤブガラシを駆除する方法は2種類あります。それは「草むしり」と「除草剤」です。この2つの方法を詳しく解説していきます。

〇手作業でコツコツと

ヤブガラシを駆除するには、コツコツと草むしりすることも1つの方法です。まずは草むしりのための準備をしっかり行いましょう。

準備するもの

- 手袋(ケガをするおそれがあるので、手首まで守れるもの、園芸用のゴム手袋がおすすめ)

- 食塩水

- 防虫スプレー

- 草むしり用の服装(長袖・長ズボン・帽子)

- 水分補給できる飲み物

このようなものを準備しておくとよいでしょう。特に、夏場は紫外線も強く、熱中症になりやすく、過度の日焼けにも気をつけなければいけません。日差しが強く、暑い日はこまめに水分補給をし、日焼け止めなども使うとよいでしょう。

草むしりは、雨が上がった直後や雨が降った次の日が最適です。雨によって濡れた土が柔らかくなり、雑草を抜きやすくなります。

また、草むしりは玄関前や家の正面の道路脇などといった「狭くて人の目につきやすい」ところからすることをおすすめします。あまり広いところからやると、草むしりの膨大さに途中で断念してしまうかもしれません。

草むしりをするうえで、押さえておきたいポイントは、

- 根が残らないように抜く

- 適度に休憩をはさむ

- 範囲がひろいときは、三角ホーや草取りフォークなどを使うといい

- 抜いた後は、食塩水をかける(塩分が草を枯らす)

これらのポイントで、気をつけなければいけないのが「食塩水をかける」ことです。塩分で植物を枯らしますが、この塩分は土の上に残ります。そのため、この場所ではしばらく植物が育たなくなってしまいます。草むしりのあと、何かを育てようと考えている方は、食塩水は使っていけません。

また、ヤブガラシは束にしてきつく縛っておくと枯れることがあるといわれています。草むしりはなかなか手間のかかることですが、ヤブガラシを見つけたら早めに取り除くことが大切です。

〇薬剤散布で一掃する

ヤブガラシは、根に栄養をため込む性質があるため、地面の上に見えている葉やツルを取り除いても、すぐに再生してしまいます。また、根を掘り起こしても途中で切れてしまうことが多く、完全に駆除するのはとても困難です。

そこで、葉やツルだけでなく、根まで枯らしてくれる除草剤をまくと効果的です。この代表的な薬剤として、グリホサート系の除草剤があります。この除草剤は、土に触れると分解される性質をもっているので、葉や茎に直接かけましょう。

除草剤をまくときも、直接皮膚に薬剤がかからないように、長袖、長ズボン、メガネやゴーグル、マスクなどの着用を徹底してください。また、周辺に枯れてはいけない植物がないかどうか、薬剤がその植物に反応しないかを確認してください。

ヤブガラシに筆で直接除草剤を塗るのも効果的です。このときにも、他の植物に影響がないか確認しましょう。

駆除の後は予防対策も施しましょう

草むしりや薬剤によって、駆除したあと、安心してそのままにしておくと、またヤブガラシが発生してきてしまいます。ヤブカラシの被害を未然に防ぐため、草むしり後は予防対策をしっかりとしておきましょう。

〇防草シートを敷く

除草シートは光を遮り、除草シートの下に生えている植物はうまく光合成ができず、成長が抑えられ、生えなくなります。一度敷いてしまえば、長期間雑草から土地を守ることができます。

除草シートの形状には、さまざまな種類があります。それは、織物のように繊維が縦横に並んでいる「織込布タイプ」、マスクやオムツのように織らない布、ちょうど紙と布の間のような「不織布タイプ」です。

織込布タイプは、柔軟性があり、水がよく浸透し、不織布タイプは長くもち、簡単に敷くことができます。設置したい土地の状態に合わせて、選んであげるといいでしょう。

除草シートは、広範囲に設置することが多いので、初期費用はかかりますが長く使える面を考えれば、とても効率的です。

しかし、ものによっては破けてしまって、そのすきまから雑草が顔をだしたり、きれいに敷くのが難しく、できあがりに納得がいかないこともしばしばです。

防草シートは、紫外線で劣化していくおそれがあるので、上から砂利を敷くのが一般的です。しかし、砂利を購入するのに余分な費用がかかってしまうので、初期費用はさらにかさんでしまいます。

〇水で固まる土を使う

最近は、ホームセンターや通販で「固まる土」が簡単に手にはいります。この「固まる土」は、土とセメントを混ぜたもので、水をかけるだけでカチカチに固まり、下から雑草が生えてこなくなる仕組みになっています。

見た目も土の質感を残しながら、水はけもよく、最近では家の庭や通路に使う人が多くなってきました。固まる土は、2~3cmほどの厚みがあれば、下から雑草が生えてくることはほとんどないので、雑草の予防には非常に効果的です。

しかし、この固まる土は、ただまいて水をかければそれでいいというわけではありません。微妙な水の配分の違いで、土が固まりすぎてしまったり、固まらなかったり、ムラになったりもします。

また、雨が降った時の水の流れを考えないと、水たまりができてしまい、とても歩きづらくなってしまいます。さらに、ゲリラ豪雨や大雨にはいくら水はけがいいといっても追いつかないのが現状です。

固まる土の最大のデメリットは、「強度が非常に弱い」ことです。何年かたって劣化し始めて、端から土がポロポロと取れてきます。よく歩く玄関先や駐車場には不向きなので、注意しましょう。

固まる土が劣化して、玄関のアプローチを作り替えたり、駐車場をコンクリートに変えたりすると、さらに費用が高くなってしまいます。固まる土を使う場所は、「もう一度固まる土を使って直そう」と思えるところに使うとよいかもしれません。

〇砂利を敷く

砂利を敷くのも、雑草を防ぐ効果があります。砂利を厚めに敷いておくことで、雑草の種が土の上に落ちるのを防いでくれます。最低5cm、できれば7~8cmくらいの厚みがあるのが理想的です。そうなると、1平方メートルに対して、60~70kgの砂利が必要になってきます。

厚めに敷かないと、雨のときに土が砂利の間から浮き上がってきたり、砂利の上を歩くことで土が見えてきてしまいます。少しでも土が見えてしまうと、そこから、雑草が生えてきてしまうおそれがあります。

砂利は、ホームセンターなどで購入できますが、砂利を敷く範囲によっては高額になるおそれがあるので、敷く範囲と金銭面も合わせて考えましょう。

ヤブガラシの放置で起こる被害とは?

ヤブガラシの駆除は、労力やお金がかかってしまい、駆除しても予防対策をする作業がまたおっくうになってしまいます。ですが、そのような理由でヤブガラシを放置しておけば、大きな被害を及ぼしてしまいます。

〇見た目が悪い

ヤブガラシの特性として、まわりの植物や建物などに絡みつき、上へ上へと伸びていく習性があります。光合成をするために、葉が生い茂り、しだいに、下の植物や建物を覆いかくしてしまいます。

このように、雑草が生い茂りうっそうとした状態になっていると、見た目も悪く、見通しも悪くなります。そうなれば、不審者の侵入に気が付かなかったり、枯れた草木は放火を招くおそれがあります。

ヤブガラシに覆われた家は管理が行き届いていないように見え、不審者の目に留まり、その街の治安の悪さにもつながります。

〇虫の住処となる

ヤブガラシが大きく成長し、生い茂った状態は、害虫の住処や繁殖の場になります。蛾やムカデ、コガネムシ、アブなどが住処とし、スズメバチやアシナガバチはヤブガラシの豊富な蜜を求めてやってきます。ハチは花が咲いている時期は毎日やってくるので、開花している時期は近づくのは危険です。

このように、人間に害を与える虫が増えてしまうと、人間が暮らしにくい場所になってしまうので、いち早くヤブガラシを駆除することが大切です。

〇被害がでる前にプロに相談しよう

ヤブガラシは大きく成長してしまうと、取り除く作業はとても大変です。取り除く作業から予防まで完璧に行うには、何日も時間を費やしてしまうでしょう。しかし、ヤブガラシの被害を考えると、このまま放置しておくわけにはいきません。

自分ではどうしようもないときは、迷わず業者に相談しましょう。ヤブガラシ駆除のプロがいち早く解決してくれるでしょう。プロの業者は駆除から予防までしっかりと行ってくれます。

まとめ

ヤブガラシは、ブドウ科ツル性の植物で、1年中どこの地域にもみられます。その名の通り、まわりの植物や建物に絡みつき、しだいに覆いかぶさって、藪を枯らしてしまいます。

ヤブガラシを放置すると、大切な植物を枯らしてしまったり、害虫が増えたり、ときには野良ネコやタヌキなどの害獣も呼び寄せてしまいます。また、ヤブガラシが覆い茂った建物や庭は、見た目も悪く、治安の悪化にもつながります。

そんなヤブガラシはいち早く駆除することが大切です。自分で草むしりをしたり、除草剤で一掃したりするのもよいですが、なかなかの重労働になります。

さらに、ヤブガラシが生えてこないように、しっかりした予防策も必要です。しかし、この予防策も自分ではなかなかうまくできなかったり、範囲によっては多額の費用がかかることがあります。

そんなときは、迷わず業者に相談して、駆除や予防をお願いするのが得策かもしれません。自分ひとりでは大変ですが、業者に頼むことで手間もはぶけ、むだなく駆除や予防をしてくれるでしょう。

米農家の方のなかで、田んぼの中に紫色の花をつける植物が生えているのを見たことはあるでしょうか。その植物は、もしかしたらコナギかもしれません。コナギは繁殖力が強く、稲の成長を阻害してしまうため、米農家にとってはとても厄介な存在です。

このコラムでは、そんなコナギの除草方法や生態などについてご紹介していきます。田んぼでコナギが繁殖していてお困りという方は、参考にしてみてください。

コナギの除草方法は除草剤が効果的

多くの農家がかかえる問題のひとつとして、雑草の駆除があります。雑草は駆除したいけど、作物への影響を考えて除草剤を使わないという農家の方もいるのではないでしょうか。

畑などの雑草は手作業で草むしりしつつ駆除することも可能ですが、コナギは水田に生えるのでそれも難しいです。そのため、効率的にコナギを除草したいのであれば、除草剤をまくことをおすすめします。

除草剤の選び方

除草剤というと危険なイメージをもつ方もいるかもしれませんが、正しい薬剤選びをして注意点を守りつつ使えば、農家の心強い味方となります。コナギの除草剤を選ぶポイントについてご紹介するので、除草剤を選ぶ際の参考にしてみてください。

・コナギが生えてくるのを予防したい

コナギの種子は、冬に土の中で休眠をして春になると芽吹きます。そのため、地中の種子が発芽するのを予防したいという場合は、田植えをおこなう前に「水稲用の初期除草剤/一発処理剤」をまくのが効果的です。

・すでに生えているコナギを駆除したい

田植え後にコナギが生えてきている場合は、コナギの成長具合に合わせて除草剤を選ぶ必要があります。成長の初期段階で葉の枚数が少ないコナギには「中期除草剤」が効果的です。ある程度成長して、葉の枚数が3枚を超えている場合は「後期除草剤」を使用しましょう。

効果的にコナギ除草するコツ

除草剤はコナギの生育段階に合わせて選ぶだけでなく、成分にも注意する必要があります。多くの除草剤には雑草に対して有効な「スルホニルウレア」という成分が含まれています。

基本的にはコナギにも有効な成分ですが、中にはこの成分に抵抗をもつ個体もいるようです。そのため、除草剤をまいてもコナギを駆除できない場合は、この成分の含まれていない除草剤を選ばなければなりません。

また、水稲用の除草剤は多くの場合田んぼに張った水に溶け込み、数日かけて土壌に吸着して除草効果を発揮します。そのため、田んぼの水が流れ出さないようにしましょう。

同時に天候にも注意してください。天気予報を確認して、1週間は雨が降らないタイミングで除草剤をまくことをおすすめします。

コナギとはどういう植物?

そもそもとして、コナギがどういう植物かご存じでしょうか。コナギは、本州~九州の水田で発生することが多い植物です。5~11月にかけて生育し、冬の間は地中で種子が休止状態となります。夏~秋には紫色の花をつけるのが特徴的です。

酸素をあまり好まない植物なので、田んぼに水が張っている6~9月ころはとくに繁殖しやすいです。コナギの厄介な点は、繁殖力が強いうえに窒素を多く吸収することです。私たち人間にとっては有害にもなりうる窒素ですが、稲を含む植物にとっては成長に必要不可欠な存在です。

しかし、コナギが繁殖してしまうと水田の窒素量が減少し、成長に必要な窒素が足りずに稲の成長へ悪影響がでてしまうのです。

コナギはなぜ繁殖する?

コナギは酸素が少ない環境を好むため、繁殖している場合は田んぼの酸素が不足している可能性が高いです。とくに、水深が深い水田は酸素が不足しやすくて、コナギにとって繁殖しやすい環境になってしまいます。

また、米ぬかを土壌にまいて雑草対策をしているという場合も、コナギが繁殖しやすくなってしまいます。米ぬかによる雑草対策は、米ぬかの発酵で土壌が酸欠状態になるため、雑草が生えづらくなるというものです。しかし、コナギは酸素が少ない状態を好むため、この対策が逆効果になってしまう点に注意しましょう。

コナギ以外にも注意が必要な水田雑草

コナギは米農家にとって厄介な植物ですが、ほかにも注意が必要な水田雑草がいくつかあります。ここでは、そんな水田雑草をいくつかご紹介していきます。

・ヒエ

紫色の花をつけるというわかりやすい特徴をもつコナギと異なり、ヒエは稲に見た目がよく似ているため見分けるのが困難です。そのうえ繁殖力が強く成長も早いため、気づいたら大繁殖していたということも珍しくありません。ヒエが生えていると稲の成長が遅れたり、採れる米の量や品質が低下したりする原因となってしまいます。

・クログワイ

黒褐色の小さい球根をもつ植物です。発生時期は個体ごとのばらつきが激しく、適切な除草剤を選ぶのが難しいです。さらに、寿命がかなり長いため、根絶するには長期間にわたって駆除を続ける必要があります。

・アオミドロ

水の張ってある田んぼで繁殖できる、緑色のドロドロとした藻のような植物です。水上でしか繁殖せず気温が高い状態を好むため、水張りを終えた6月以降に繁殖しやすいです。アオミドロが繁殖すると稲の成長に悪影響を与えるほか、除草剤が田んぼの土壌に届きにくくなるため、せっかく薬剤をまいても効果が薄くなってしまいます。

・アシカキ

おもに水路や水田の畦畔(けいはん)に生えて、成長時に水田へ侵入してくることがある植物です。畦畔とは、水田から水がでていかないようにするための盛り土部分のことです。

アシカキはイネ白葉枯病の病原菌を媒介することがあるため、水田で繁殖してしまうと米の収穫量が減少したり、稲が枯れてしまったりするおそれがあります。

ご紹介してきたとおり、水田の雑草はそのまま放置していくとどんどん繁殖してしまい、稲の成長や米の収穫に悪影響をおよぼすおそれがあります。そのため、雑草を見かけたら早めに駆除をしましょう。

雑草ごとに有効な除草剤や対処法などは異なっているため、それぞれに合わせたものを選ぶ必要があります。しかし、雑草のなかには種類を見極めるのが難しいものも多いです。

雑草の種類を見極めて適切な対処を取るという自信がない場合は、プロに相談してみてはいかがでしょうか。弊社では、水田の雑草にも対処できる業者をご紹介しています。相談窓口は24時間365日いつでもご利用できるため、お気軽にお電話ください。

まとめ

コナギの除草には、除草剤を利用することをおすすめします。しかし、除草剤は取り扱い方を間違えると効果が十分に発揮されなかったり、稲に薬害が発生してしまったりするケースもあります。そのため、除草剤を使用する際は含まれている成分や使用方法などに注意しなければなりません。

田んぼのコナギを駆除したいが除草剤の取り扱いに自信がないという方は、業者に相談することをおすすめします。弊社では、お庭だけでなく水田の雑草駆除をできる業者も紹介しているので、コナギでお悩みの際はぜひご相談ください。

草刈りをするにあたって時期を考慮することは、とても大切なことになります。草の生育サイクルに合わせた草刈りをおこなわないと、効果はなかなかでず、またすぐに伸びてきてしまうでしょう。

反対にいえば、草の生育サイクルを把握して、適切なタイミングに適切な草刈りをおこなうことができれば、より効率的、効果的に草刈りをおこなうことができるでしょう。

そこでこの記事では、効果的な草刈りをおこなうために大切な時期についての解説や、自分で草刈りするときに気をつけておきたいポイントをご紹介します。最後までこの記事をお読みいただくことで、効果的に草刈りをおこなう方法を理解することができるでしょう。

草刈りの時期はいつ?場所によってタイミングが違う

草刈りを効果的におこなうためには、最適な時期に草刈りをおこなうことが大切です。時期を考慮せず、草木の生育サイクルに反した草刈りをおこなってしまうと、効率性をさまたげてしまうことにもつながります。ここでは、効果的な草刈りをおこなうために、草刈りに適した時期を確認しましょう。

草刈りの理想は年3回!

草刈りをおこなう理想の時期は、年に3回です。草木の生育サイクルを理解することで、より効果的な草刈りをおこなえるようになるでしょう。

・夏:6月~7月

この時期の草刈りについては、とくに念入りにおこなうようにしましょう。6月~7月は、雨が多く、日の光が強いため、草木が成長しやすい時期なのです。この草木が成長しやすい時期に、草刈りをせず放っておくと草はぐんぐんと伸びていき、次第に手に負えなくなっていきます。

そのため、草が大きく伸びる前に念入りに草刈りをおこない、適切な長さを維持するように気をつけていきましょう。

・秋:9月~10月

この時期になると、気温が低くなりはじめます。気温が下がってくると、草木の成長の勢いも弱まってくるのです。この草木の元気がない時期に草刈りをおこなうことで、成長するエネルギーを抑え込むことができるのです。

・冬:11月~12月

冬は草木が枯れる時期です。草木のほとんどが枯れてしまうことで、景観まで寂れて見えてしまいます。そこで、枯れてしまった草木を刈り取って、景観のうつくしさを維持するようにしましょう。

上記をまとめると、夏は草木が大きくなりすぎないように草刈りおこないます。秋は、草木の元気がなくなるため、草刈りをおこなって、成長するエネルギーをさらに抑え込みましょう。冬は、枯れた草木で景観が損なわれてしまうため、草刈りをおこなって景観のうつくしさを維持するとよいのです。

草抜きのベストタイミング

草木の生育サイクルに合わせて草刈りをおこなうことが、効果的なことをお伝えしました。では、実際に草抜きをはじめようと考えたとき、一体どんなタイミングでおこなうと作業が楽になるのでしょうか。

・雨が降ったあと

草抜きをおこなうベストなタイミングは、雨が降ったあと、または晴天が何日か続いた日です。その理由は、雨が降ったあとであれば、雨で土がやわらかくなっているため、比較的簡単に草を引き抜くことができます。また晴天が何日か続いていれば、作業のさまたげとなる土のぬかるみなども解消されているからです。

・寒い時期(冬)

寒い時期も、草抜きの適期です。先述したとおり、雑草は冬に枯れてしまいます。枯れて成長しなくなった雑草をこの時期にすべて抜いておくことで、春や夏のお庭のお手入れを比較的、楽にすることができるのです。

また、夏の雑草のお手入れが楽になれば、長時間の作業によって体調を壊してしまうリスクや熱中症にかかってしまうリスクを減らすことができます。

庭の草刈りの適期は「5月」

草刈りの範囲を「お庭の草刈り」と限定した場合、草刈りをおこなう適期は5月です。その理由には、雑草の成長時期が関係しています。

日本でよく見られる雑草には、スギナ、シロツメクサ、カタバミなどがあげられます。これらの雑草にお悩みの方も多いのではないでしょうか。上記の雑草は、5月ごろから生育が旺盛になりはじめるのです。この生育が旺盛な時期に、なにも雑草対策をおこなっていないと、あっという間にお庭を埋め尽くしてしまうでしょう。

そのため、本格的な生育がはじめってしまう前の5月に、これらの雑草を抜いておくとよいのです。雑草が伸び切ってしまう前の段階で対策をしていけば、苦労を最小限に抑えることができるのではないでしょうか。

畑や水田の適期は「梅雨入り後」

畑や水田は、草刈りが必要な場所が広範囲におよぶ傾向にありますので、いかに効率的に草刈りできるかを考えなければなりません。

真夏の炎天のもと長時間にわたる作業をおこなってしまうと、熱中症などで体調を壊してしまうことも十分に考えられます。そこで、畑や水田の草刈りは、梅雨入り後に一気に済ませてしまいましょう。

先述したとおり、雨が降ると土がやわらかくなるため、除草作業がはかどりやすくなります。この時期に草刈りをおこなうことで、体への負担を軽減することができるのです。

6月下旬・9月中旬・11月下旬もおすすめ

梅雨入り後以外にも、畑や水田の草刈りに適した時期があります。

【6月下旬】

冬を越して春に目覚めた草木は、この時期になると前年に蓄えた栄養分を使いはじめます。また、6月頃は雨の日が多いため、降雨によって草木が成長しやすくなります。草が伸び切って、手に負えなくなってしまう前に、草刈りをおこなっておくとよいでしょう。

【9月中旬】

この時期になると、草木の成長の勢いが落ち着いてきます。勢いのない草木を刈ることで、ダメージをあたえることができるので、今後の成長を抑止することができるのです。

【11月下旬】

11月下旬になると、ほとんどの草は枯れてしまいます。枯れた草を放置しておくと寂れて見えてしまうため、景観を保つためにも草刈りをしておくとよいでしょう。また、景観を保つこと以外にも、翌春の草花の生育や芽生えがよくなるといったメリットがあります。

雑草を取り除くことで、畑や水田で育てている植物に十分に日光をあてることができ、冬の時期に根をしっかりと張ってくれるため、翌春の生育が順調になるのです。

自分で草刈りするのが不安ならプロに任せよう

ここまで、草木の生育サイクルに合わせた草刈りの時期やお庭や畑、水田など場所ごとに適した草刈りの時期をお伝えしました。ひとくちに、草刈りといっても、効果的に草刈りをしたり、体調を壊さないように草刈りをしたりするには、考えなければならないことが、たくさんあります。

また、最適な時期や方法がわかったからといって、そのとおりに実行できるとは限りません。もし、ご自身で草刈りをおこなうことが不安な方は、草刈りの業者を利用してみることをご検討されてみてはいかがでしょうか。草刈りのプロに相談することで、悩みも解消できるのではないでしょうか。

弊社では、24時間365日ご相談をうけたまわっております。草刈りのことで少しでも不安のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

草刈りの仕方と作業時のポイント

前章では、草刈りに適切な時期をご紹介しました。適切な時期に加えて、効果的な草刈りの方法を理解することも大切なことになります。ここでは、自分で草刈りをする際に、知っておきたいことをご紹介します。

自分で草刈りする方法

自分で草刈りをする場合、草刈りの手順だけでなく、適切な服装や道具を準備しておくことも大切です。適切な服装は、草刈りの安全性を高め、道具は効率をあげるために役立ちます。

【服装】

- 長袖、長ズボン、軍手:刃物を扱うため、肌を露出しないようにしましょう。

- 帽子:日焼けや熱中症を防止するために、必須のアイテムです。

【道具】

鎌、草刈り機:草刈りをおこなう敷地の広さに合わせて選択するとよいでしょう。草刈りの範囲が狭い場合、鎌だけで十分かもしれません。反対に、範囲が広い場合、鎌だけでは作業が大変なので、草刈り機を使って効率的に作業していくとよいでしょう。

熊手、ゴミ袋:刈り取った雑草を集めたり処理するために、必要です。熊手を使えば、早く雑草を集めることができます。

【手順】

1.草刈りをしやすい環境に整える

お庭に、お子様の遊び道具などが落ちていると、なかなか作業がはかどりません。鎌や草刈り機を使うことを考慮して、草刈りに必要がないものは、どかしておくとよいでしょう。

2.草を刈る

実際に草刈りをおこなっていきます。草刈りに鎌を使う場合と、草刈り機を使う場合にわけてポイントをお伝えします。

〇鎌

鎌を使うときは、草の根のすぐ上を刈るようにしましょう。その理由は、雑草の生長点にあります。植物は、生長点を刈り取ることで、大きく成長してしまうことを防ぐことができます。また、生長点がある場所は、植物の種類によって異なります。

雑草には、イネ科の植物が多いのですが、イネ科の植物の生長点は根元部分にあります。つまり、鎌を使うときは、雑草の根元部分を刈り取るようにすると、今後雑草が大きく成長してしまうことを防ぎやすくなります。

〇草刈り機

草刈り機の刃には、ナイロンカッター、チップソー、金属刃と、おもに3種類あります。これらの特徴を知ることで、ご自身の状況に最適な草刈り機を使うことが可能です。それぞれの刃の特徴や適した状況については、後述します。

3.刈り取った草を処分する

草刈りが終わったら、後片付けです。熊手で雑草をかき集めて、ゴミ袋に入れて処分します。

草刈りポイント1|雑草は根から抜かない!

以下では、草刈りをする際のポイントをさらに詳しく確認していきましょう。1つ目のポイントは、雑草を根ごと抜かないようにすることです。

雑草を根ごと抜いてはいけないなんて、意外に思われた方もいるのではないでしょうか。じつは、雑草を根から引き抜くと、土が引き締まります。そうとは知らず、雑草を根から引き抜くことを続けてしまうと、土がどんどん引き締まっていき、固い土になってしまうのです。

さらに、固い土でも繁殖できるような根の張りが強い雑草が生えてきてしまいやすくなります。よかれと思って、雑草を根から抜いてしまうと、草刈りがどんどん大変になってしまうので、根ごと雑草を抜かないように気をつけましょう。

草刈りポイント2|頻繁な草刈りはNG!

とある研究報告によると、草刈りを頻繁におこなうことで、田んぼの害虫でもあるカメムシが増加してしまうという報告がされています。

草刈りの頻度とカメムシ増加の関係は少しわかりづらいため、箇条書き形式でご説明します。

- カメムシは、イネ科の雑草をエサとしている

- イネ科の雑草の生長点は、根元付近にある

- イネ科以外の多くの草の生長点は、茎の先端にある

- イネ科の雑草の生長点は根元付近のため、刈り取ることがむずかしい

- 草刈りをした結果、生長点を刈り取られなかった、イネ科の雑草だけが生き残ってしまう

- 草刈りをするたびに、イネ科の雑草が繁殖しやすい環境になる

- イネ科の雑草をエサとしているカメムシにとって都合のよい環境になるため、カメムシが増加する

上記は、イネ科の雑草の生長点をしっかりと刈り取ることができなかった場合、カメムシが増加してしまう傾向にあるという研究報告になります。しかし、反対に考えると、生長点をしっかりと刈り取ることができれば、問題ないともいえるでしょう。

草刈りポイント3|草刈り道具は状況によって使い分ける

最後のポイントは、ご自身の状況にあった草刈り道具を使うようにすることです。ここでは、草刈り機の刃の種類ごとに、適した状況を解説します。

【草刈りの範囲が「狭い」場合】

〇ナイロンカッター

後述する、チップソーや金属刃とは異なり、ナイロンカッターは金属の刃物ではありません。ヒモのようなものを高速回転させて、雑草を刈り取ります。金属ではないため、コンクリートのような固いところでも使えることが利点です。

〇チップソー

円形の刃に、ギザギザとした複数の切れ込みが入っているのが特徴です。チップソーの種類によって、ギザギザの数が変わります。ギザギザの刃が多いものは、固い草を刈るのに向いています。また、ギザギザの刃が少ないものは固くない草を刈るのに適しています。

【草刈りの範囲が「広い」場合】

〇チップソー(刃の数が少ないタイプ)

ギザギザの数が少ない刃のほうが、草刈り機にあたえる負荷小さく済むため、広範囲の草刈りをしたい場合、ギザギザの刃が少ないものを選ぶとよいでしょう。

〇金属刃

金属刃は、チップソーよりもギザギザの刃が少ないものをいいます。刃が少ない分、やわらかい草しか刈ることができないのが難点ですが、草刈り機にあたえる負荷が小さくなるため広範囲の草刈りに向いています。

また、石やレンガなど、なにか固いものにぶつかってしまうと大きな衝撃を受けてしまうので、草刈りをおこなう前に、石などはすべてどかしておくようにしましょう。

自分と業者どっちがいい?

草刈りに適切な時期や方法をお伝えしてきましたが、ここで改めて、草刈りは自分でやったほうがよいのか、業者に依頼したほうがよいのか、考えてみましょう。

自分でやる場合

自分で草刈りをおこなうメリットは、なんといっても費用がかからないということではないでしょうか。ただし、費用がかからないといっても、草刈りに必要な道具をそろえるところからはじめる場合は、道具を導入するための費用がかかってしまいます。

また、草刈りの範囲が広範で、草刈り機を導入する場合、メンテナンスの手間や草刈り機を置いておく場所を確保しなければならないなどのデメリットが存在します。

業者に依頼する場合

草刈りを業者に依頼することで、時間を節約することができます。日々、お仕事や家事、育児などに追われていて、草刈りに割くことができる時間を捻出することができない方にとって、業者は大きな助けとなってくれるでしょう。

時間がないからといって、雑草を抜かずに放っておくと、どんどんと成長していき手に負えなくなってしまうので、注意が必要です。

また、草刈りを経験豊富な業者に依頼することで、雑草を適切な方法できれいに刈り取ってもらうことができます。ご自宅の雑草を、適切な方法で刈り取ってもらうことができれば、土が固くなってしまう問題やカメムシが増加してしまう問題を回避できるのではないでしょうか。

弊社では、草刈り・草むしりから、抜いた草の処分まで、ワンストップなサービスを提供いたしております。お問い合わせは、24時間365日受付けておりますので、お庭の雑草などでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

草刈り後の手入れ・伸びにくくするコツとは?

草刈りの負担を減らすためにも、草刈り後の手入れが大切になります。適切な手入れをしていくことで、草を伸びにくくすることができ、草刈りの頻度を少なくすることができるのです。雑草を伸びにくくするコツや、草刈り後の雑草の処分方法をお伝えします。

雑草を伸びにくくする秘訣

下記のような雑草対策をおこなうことで、雑草を生えづらくすることができます。

砂利を敷く

砂利を5センチほどの厚さになるように敷くことで、雑草を生えづらくすることが可能です。砂利を敷くときのポイントは、砂利を厚めに敷くことになります。厚く砂利を敷いておけば、日光が砂利の下にいる草に届きづらくなり、結果的に雑草が成長しにくくなるのです。

ただし敷いた砂利の厚さが薄いと、人が歩くたびに砂利が地面に埋もれてしまいます。砂利が埋もれてしまうと、ほとんど雑草対策の効果が期待できないため注意が必要です。そのため、先述のとおり5センチ前後を目安とするとよいでしょう。

防草シートを敷く

こちらの方法は、砂利を敷くのと同じ原理で、雑草を伸びにくくすることができます。防草シートを敷いておけば、シートが日光を遮断してくれるため、雑草の成長をさまたげることができるのです。

また、砂利のように、敷く厚さや地面に埋もれてしまうことも気にしなくて済むので、砂利よりもメリットが大きいといえるでしょう。

ただし、あまりにも安価な除草シートを選んでしまうと品質が悪く、紫外線や時間の経過で劣化しやすいです。そのため、商品選びは慎重におこなう必要があります。

草刈り後の処分方法

草刈り後の雑草は、一体どうやって処分したらよいのでしょうか。

たい肥にする

刈り取った雑草は、たい肥にすることができます。たい肥にする方法は簡単で、処分したい雑草を土の中に埋めるだけです。

また、処分したい雑草の量が多い場合は、天日干しするとよいでしょう。丸1日、天日干ししておけば雑草の中の水分を抜くことができるため、雑草の量を半分程度にまで減らすことができます。雑草の量が半分にまで減れば、土に埋めやすくなるでしょう。

燃やして処分する

草を処分するには、燃やしてしまうという方法もあります。ただし野外焼却は、法律面で注意しておきたいことがあります。基本的に、家庭ごみを燃やすことは法律で禁止されておりますので、自宅で刈った草も燃やすことはできません。

しかし、田・畑で刈り取った草を現地で燃やすことは、野外焼却の例外として認められている自治外もあります。各自治体によってルールが異なる場合も考えられますので、事前に確認をとっておくとよいでしょう。

このように、草刈りをおこなうには、刈り取った後の雑草の処分のことまで考えなくてはならず、大変なのです。草刈りに関する知識や経験が少なく自宅で草を燃やしてしまっても、知りませんでしたでは通用しないので、正しい知識のもと草刈りをおこなわなければなりません。

弊社では、草刈り・草むしりから、抜いた草の処分まで、ワンストップなサービスを提供いたしております。また、雑草対策についても、経験豊富なスタッフがご自宅の状況に合わせたアドバイスをさせていただくことも可能です。雑草のお困りごとを解消するための手助けとなれれば幸いです。

お問い合わせは、24時間365日受付けておりますので、お庭の雑草などでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

自分で草を刈りたいけど、草刈りは手間がかかります。そのようなときは、草刈り機を使用するのがよいです。とても手軽な草刈り機もあるので、初めての方でも簡単に作業をすることができます。しかし、種類がたくさんあるため、どれを選んだらよいのか迷ってしまいます。

そこで、今回は電動草刈り機について紹介します。電動草刈り機をおすすめする理由と選ぶ基準についても触れているので、電動草刈り機について気になっている方はぜひ、読んでみてください。

お庭の草刈りに”電動草刈り機”がおすすめな理由

草刈り機は、エンジン式草刈り機と電動式草刈り機のふたつに大きく分けられます。エンジン式はガソリンやエンジンオイルを使用して動かします。一方、電動式草刈り機は電気を使用して動かします。コード式と充電式の2種類あります。

それぞれの特徴を生かして草刈り機を選ぶのがよいでしょう。お庭の手入れをする際、電動草刈り機がおすすめです。ここでは、電動草刈り機のメリットを紹介します。

作業が簡単で音も静か

電動草刈り機は操作が簡単でボタンを押すだけで、動かすことができます。また、とてもコンパクトなので、女性でも簡単に作業ができます。充電式のものであれば、充電が許す限り作業できます。また、コードがないので作業しやすいです。

騒音が小さいこともメリットです。エンジン式のものはエンジンの音がしますが、電動式のものは騒音が小さいです。そのため、作業しやすいといえるでしょう。

メンテナンス、保管が簡単

電動草刈り機はメンテナンスも簡単です。メンテナンスは、バッテリーの充電や交換、刃の交換をする必要があるくらいです。エンジン式であると、燃料の補給や管理が必要になるので、手間がかかります。電動式はこれらの手間は省けるため、非常に楽です。

また、置いておく場所もとりません。大きな草刈り機であれば、保管する場所が必要になってきますが、電動式は細長いため、家で保管するにはよい大きさです。

コストが安い

電動草刈り機はコストが安いです。安いものであれば、5,000円前後からでも入手することができます。草刈りをする場所の範囲が広いけれど、大型の草刈り機を用意するのには場所とコストで抵抗があるという方には向いています。

電動草刈り機の選び方

電動草刈りのメリットを紹介してきましたが、実際に選ぶとする際、何を基準にすれば、よいのでしょうか。ここでは電動草刈り機の選び方について紹介します。

刃

刃にもさまざまな種類があります。よく使われることが多いものを紹介します。

・チップソー

チップソーとは鋼を円盤状にして刃の先をとがらせたものをいいます。木を切断する際や溝を作るときに使われます。

・ナイロンカッター

ナイロンコードを回転させて、草を刈ります。ナイロンコードとは共重合ナイロンという素材からできていて、柔軟性と耐久性があります。

ハンドル

次はハンドルです。ハンドルも種類があります。

・両手ハンドル

文字通り両手で持ちながら作業します。両手で持つことができるため、横方向に大きく動かせます。平地での作業に向いていますが、障害物が多いところは向いていません。

・2グリップハンドル

柄の部分に2箇所グリップがついています。山林や斜面があるところなどで使用すると便利です。両手で持つこともできますが、持つ場所が決まっているので、一定の姿勢を保たなければなりません。

・ループハンドル

輪っかのハンドルが取りつけられています。まっすぐ動かしたい場合に適しています。また、ハンドル以外にほかの場所を持って作業できるため、姿勢を変えることができて、長時間使用したいという場合に向いているでしょう。

電圧

電圧は18Vや36Vなどあります。電圧が大きくなると、草刈り機のパワーや動く時間が長くなります。しかし、その分重量が増えるので、注意が必要です。

柄

草刈り機のデザインを重視してもよいかもしれません。さまざまな種類の電動草刈り機があります。全体的に柄の部分は白色が多いですが、上下はオレンジ色や緑色などになっているものもあります。用途にとくにこだわりがなければ、見た目で気にいったもの選ぶのもよいでしょう。

電動草刈り機だけではお手入れできないことも…

電動草刈り機のメリットや種類を紹介してきましたが、電動草刈り機では作業が難しい場合もあります。電動草刈り機は便利な反面、できる範囲も限られてしまいます。ここでは、電動草刈り機のデメリットを紹介します。

・パワーが弱い

手軽で便利ではありますが、大型の草刈り機やエンジン式のものと比べてパワーが劣ってしまいます。そのため、草刈りの範囲が広い場合は向いていません。

・作業時間が長くなってしまう

パワーが弱いことは作業時間が長くなってしまうことにもつながってしまいます。広い範囲の場合には、充電が切れてしまって、作業できる時間が限られてしまいます。電動草刈り機を使用する際は家の庭など、比較的狭い場所で使用するようにしましょう。

電動草刈り機について紹介してきましたが、草刈りの範囲が広いという方はプロの業者に依頼する方法もあります。プロに依頼すれば、料金はかかりますが、手間と時間を省くことができます。

まとめ

今回は電動草刈り機について紹介しました。電動草刈り機はエンジン式のものと比べて、手軽で便利です。そのため、自分で作業したいという方には向いているでしょう。電動草刈り機の種類はたくさんあるので、刃やハンドルなどに注目して選びましょう。

電動草刈り機は便利な反面、パワーが弱いため、作業時間が長くなってしまうことも考えられます。庭など限られた場所で使用するのに適しているでしょう。

広範囲の草を刈る必要がある際は、自力ではなく、プロの業者に依頼するものも、ひとつの選択肢です。その際は弊社に連絡してください。最適な業者を紹介します。

土がむき出しの地面は雑草にとっては絶好の繁殖地です。空き地が草むらになってしまうのを防ぐために、アスファルトを敷くことがあります。しかし、生命力の強い雑草は、アスファルトの場所でも生えてしまうことがあり、この場合の対策は厄介です。

今回は、アスファルトに雑草が生える理由と対策方法を解説していきます。せっかく敷いたアスファルトが雑草によって覆われてしまうのは防ぎたいことだと思います。これを読んで対策に活かしてみてください。

アスファルト舗装に雑草が生える状況

アスファルトに雑草が生えている光景は、だれでも一度は見たことがあるはずです。駐車場や道路の隅では、よく雑草が生えているものです。まずは、アスファルトから雑草が生えやすい状況と、そこに生える理由を解説します。

状況1:舗装と壁の境目

道路の舗装はほとんどがアスファルトになり、砂利道というのは市街地では見られなくなりました。そんな舗装された道路でも、壁や別の素材の地面との境目を見てみると、雑草が生えていることがあります。塀や排水溝などアスファルトの間にあるわずかなすき間から、雑草がしぶとく伸びている光景はよく見かけるのではないでしょうか。

このような「境目」では、アスファルトの下の土が露出していたり、土がたまっていたりすることがあります。この露出した土に種が飛んできたり、土のなかにあった種が発芽したりして、雑草が生えてしまうのです。

状況2:ひび割れ

アスファルトに入ったひび割れにも雑草が生えていることがあります。ひび割れは、境目と同じように土が露出していたり、たまったりしやすいので、草が芽を出しやすいポイントです。種が飛んできてそこで発芽することもありますし、アスファルトの下に隠れていた植物の種が芽を出すこともあり得ます。

状況3:勢いの強い雑草が押し上げる

雑草の勢いはすさまじいもので、すき間やひび割れがなくても自分の力でアスファルトを押し上げて出てくることがあるのです。このようにアスファルトを自ら押し上げる草は、地下の種や根の塊から生えてきているものが多いでしょう。また、近くの草地から入り込んできて育っている場合があります。

アスファルトに生えてしまう雑草は、それだけ生命力の強い種類であることが多いです。続いては、アスファルトに生えてくる雑草にはどのような種類のものがあるのかを紹介していきます。

アスファルトに生える雑草の種類

アスファルトに生える雑草は、どれも人間の生活に身近な植物です。そのなかには、公園によく生えているような種類の雑草もあります。ここでは3種類を紹介します。

スギナ

「スギナ」は日本全国の空き地や公園などで見られる雑草です。冬が終わるころに地面から生えてくる、胞子(ほうし)を飛ばすための茶色い茎は「ツクシ」としてよく知られています。ツクシは山菜として食べることもあります。

スギナは、アスファルトの地面からも生えてくる生命力の強い草です。葉はパイプのような筒状の形をしていて、緑色で細長く、枝分かれをしながら上に伸びる性質があります。

ハマスゲ

断面が三角形の茎を地面から垂直に伸ばして、その先に三枚の葉をつけるのが「ハマスゲ」です。ハマスゲは地中にある根の塊から茎を伸ばして地面に生えてくるタイプの雑草です。

根の塊に栄養をため込んでいるので、最初に茎を伸ばすために日光を使う必要がありません。そのため、アスファルトで地面が覆われてもその下で育つことができます。根の塊が30センチくらいの深い場所にあっても地表まで生えてきます。

タンポポ

春に咲く黄色い花と、綿毛をつけた姿がおなじみのタンポポも、ときにアスファルトの地面に根を張り、しぶとく生きていくことがあります。タンポポは、根をとても深いところまで張り、葉や茎を引き抜いても再生するほど生命力の強い植物です。アスファルトでも、一度根を張ってしまうと簡単には駆除できません。

アスファルト舗装の雑草対策1:雑草を生えにくくする

アスファルトの雑草を防ぐには、生えにくい環境を作るのが有効です。ここに紹介するみっつの対策方法を試してみてください。

方法1:目地埋め用のシートを利用

アスファルトとほかの素材のつなぎ目や、ひび割れた部分のことを目地(めじ)といいます。この目地は、目地埋めシートを使って埋めてしまいましょう。

目地埋めシートを使うには、専用の接着剤と、接地面を平らにする「プライマー」という塗料が必要です。そのほかには、金属の毛がついたブラシと、ゴムハンマーを用意してください。

まずは目地の草をとり、ブラシでこすって余分な土などをかきだします。そのあと、目地埋めシートを張りたい部分にプライマーを塗り、10分から20分間乾燥させます。目地埋めシートの裏面に接着剤をつけ、プライマーを塗ったところに貼りつけてください。

そのあとは、ゴムハンマーでたたいて表面を平らにすれば完成です。できあがりは、アスファルトの割れ目に黒いテープを貼ったような見た目になります。

方法2:舗装の補修

アスファルトのひび割れを治すなら、棒状(スティックタイプ)の補修材が便利です。アスファルトのヒビの上に、黒いゴムのような補修材を垂らして補修がされていることがあります。そのような補修ができるのが、このスティックタイプの補修材です。

スティックタイプの補修材は、熱すると液状になる補修材が固められたものです。90度以上の熱を加えると溶けるので、バーナーであぶって割れ目の上から流し込むようにして使います。

片手に補修材、もう片手にバーナーをもち、割れ目の上で熱します。熱すると溶けた補修材が垂れるので、垂らしながら割れ目に沿って移動してください。割れ目を埋めたら、あとは冷めるのを待ちましょう。

耐熱の手袋を使用するなどして、安全に気をつけながら作業をしてください。バーナーを使うときも取り扱いを十分理解したうえで作業しましょう。

方法3:グランドカバーの植物を植える

アスファルトの近くの草地から、雑草が侵入してきて困るという場合は、草地に「グラウンドカバー」を植えてみるのもよいでしょう。グラウンドカバーとは、ガーデニングでよくおこなわれる、気に入った植物であらかじめ地面を覆い、雑草が生えるのを防ぐ手法です。

グラウンドカバーに使われる代表的な植物は、シバザクラやリッピア、そしてクローバーなどがあります。グラウンドカバーには、地面で横に広がるように成長する種類の植物を選ぶとよいでしょう。

方法4:土壌型の除草剤を撒く

土壌にしみこんで、根から雑草に吸収されることで除草効果がある「土壌型」の除草剤を撒くのも効果的です。アスファルトにもうすでに生えている雑草に対しては、製品にもよりますが、一度雑草を刈ってからその上に散布すると効果的です。また、散布は土壌によくしみこむ雨上がりがもっとも効果的だとされているので、タイミングを見計らっておこないましょう。

こちらに紹介したみっつの方法は、時間や材料を用意する手間がかかります。すぐに対処できる手段としては、やはり雑草を抜くことがもっとも手軽にできます。ここからは、抜き方のコツを見ていきましょう。

アスファルト舗装の雑草対策2:雑草を抜く

アスファルトの草が気になってしかたがない場合は、草を抜くことで応急処置をとりましょう。草抜きは道具を使うことで楽になることがあります。ここでおすすめの道具と、雑草抜きのコツを説明していきます。

雑草抜きに使える道具

雑草抜きは手でやっていると指が疲れてしまうので、道具を使うと楽です。おすすめはニッパー型の挟むタイプの草取り器です。雑草の根元を挟んで引き抜くことができるので、手で抜くよりも少ない力で根まで抜くことができます。

また、抜き取る道具ではありませんが、「雑草ブラシ」や、「雑草たわし」という道具なら、生えている草を根元から刈り取ることができます。すでに紹介した土壌型の除草剤を使うときにも、まずこれで葉を刈ってからにするとよいでしょう。

雑草を抜くときのコツ

雑草を抜くときには、なるべく根まで抜き取ることが大切です。生命力の強い雑草は、根が残っているとまた生えてくることもあります。再発を防ぎながら草を抜くには、根まで抜くことを意識してやることが大切です。

根は、草の生えている地面をほぐすことで抜き取りやすくなります。スコップや小さな熊手(くまで)などの道具を使って抜いていくとより楽になるでしょう。

アスファルトに生える雑草は抜きにくいものが多い

アスファルトの雑草は、土に生えている雑草に比べて根まで抜くことが難しいです。抜こうとしても、アスファルトに引っかかってちぎれ、根っこが地中に残ってしまいがちです。アスファルトでは、草抜きではなく、除草剤や目地埋め用シートを使うほうが根本的な解決になるので、効果的です。

アスファルトの雑草処理なら、草刈りや除草作業を扱っている業者に依頼するのがおすすめです。業者であれば、自分では難しい目地埋めシートや除草剤を使った雑草対策も任せられるので、本格的な雑草駆除ができます。

弊社は雑草処理に対応できる業者と、全国規模で提携しております。そのため、迅速にお客様のもとへ業者を派遣することが可能です。また、お電話で必要な作業内容や、状況をお伝えいただければ、最適な業者を手配することもできます。お電話相談から、業者による現地調査とお見積りまでは無料でさせていただきますので、お気軽にご利用ください。

まとめ

硬いアスファルトに覆われた地面でも、雑草は育ちます。生えてきた雑草を完全に取り除こうと思ったら、葉をむしるだけでは足りないでしょう。地下に広がっている根っこや茎も取り除く必要があるからです。

アスファルトに生える雑草は、アスファルトの下の地面からわずかなすき間を通って生えてきたりすることがあります。そのため、雑草が生えるのを防ぐには、アスファルトのすき間をふさぐことが大切です。駆除するときは、ここで解説した方法を試してみてください。

5月~10月にかけて地面を這うように生えるコニシキソウ。コニシキソウは道端や庭でよくみられる雑草です。春から秋までが発生時期のため、ダラダラと発生が続きやすく、駆除するのに時間がかかります。

コニシキソウが邪魔だと感じたら除草をおこないましょう。コニシキソウを除草するには、除草剤を使うのがおすすめです。まずは、コニシキソウの生態を知り、効果的な除草の仕方と予防をしていきましょう。

コニシキソウの生態・発生しやすい場所とは

まずは、コニシキソウの生態や発生しやすい場所についてご紹介いたしましょう。コニシキソウの生態や発生しやすい場所がわかれば、効率よく除草・予防ができます。

コニシキソウの生態

コニシキソウはトウダイグサ科の一種で、根本から枝分かれをして育ちます。暗赤色の茎から対になって生える暗紫色の斑点のある葉が特徴です。種子で繁殖する雑草で、5月~10月にかけて発生します。

発生しやすい場所

コニシキソウは日当たりがよい場所を好みます。また、土地が肥えて乾燥している酸性の土壌に発生しやすいです。空き地や道端、畑、庭などさまざまなところで自然に生えてくるため、みかけることも多いでしょう。

コニシキソウから出る白い液体

コニシキソウの茎を切ると白い液体が出てきます。この白い液体について気になっている方も多いでしょう。しかし、白い液体について詳しいことは解明されていないようです。

コニシキソウの茎から出てくる白い液体を触るとかぶれたり、痛みが出たりすることがあります。また、誤って食べてしまうと嘔吐や腹痛、痙攣などを引き起こすためくれぐれも食べたりしないようにしてください。

お庭にコニシキソウが生えているなら、健康被害が出る前に除草をしましょう。コニシキソウを除草するなら、除草剤を使うのが有効です。

コニシキソウの除草には除草剤!使用時の注意

コニシキソウは除草剤を使うと効率的に除草することが可能です。ただ、除草剤といっても種類はさまざまあります。雑草を枯らす目的は同じですが、除草剤の種類によってそれぞれ発揮する効果が違います。よりコニシキソウを効率よく除草するために、除草剤についてみていきましょう。

除草剤について

除草剤は大きく2種類にわけることができます。粒状タイプが多い「土壌処理型」と、主に液体タイプの「茎葉処理型」があり、それぞれ効果が違います。

土壌処理剤は、土にまいて根から枯らす除草剤です。即効性はありませんが、数ヶ月間は除草効果を発揮します。そのため、生えてくる雑草の予防として利用することも可能です。

コニシキソウは種子で繁殖する雑草のため、一度キレイにコニシキソウを枯らしても種子が残っていれば生えてきます。長期間コニシキソウを生えてこないように除草したいなら、土壌処理型がいいでしょう。

茎葉処理型は、葉や茎に除草剤を直接かけて枯らすものです。茎葉処理型は、現在生えているコニシキソウをすぐ枯らす効果があります。しかし、土壌に残っているコニシキソウの種子は対策できません。すぐにコニシキソウを枯らし、景観をすっきりさせたい場合に向いています。

除草剤を使うときの注意点

除草剤を使うときは必ず用法を守ってください。除草剤の種類によっては水で薄めて使うものがあります。強い効果を出したいからといって、必要以上に除草剤の濃度を高くしても効果は変わりません。

また、小さい子供やペットがいるご家庭では除草剤を口に入れてしまわないよう気を付けてください。呼吸困難や湿疹など健康被害がおよぶことがありますので、除草剤をまくときは周りに人やペットを近づけさせないようにしましょう。

もし除草剤が手持ちにないなら……

もし、手持ちに除草剤がないなら手作業で除草をしていきましょう。コニシキソウは種子で繁殖していきます。そのため、種子ができる前に抜き取ったり、刈り取ったりすることが大切です。コニシキソウは種子ができるまでの成長が早いため、みつけたら早急に除草しましょう。

手作業で除草する時間がない、労力を使いたくないなどであれば業者に依頼してみてはいかがでしょうか。業者に依頼をすれば、地道な草むしりといった煩わしい作業をする必要なく除草をすることができます。

また、コニシキソウを除草することができたら再び生えてこないように対策をしておくとよいでしょう。コニシキソウの対策には防草シートが有効です。詳しい内容は次で説明していきます。

コニシキソウ対策には防草シート!その理由って?

コニシキソウが生えてこないようにするには、コンクリートやタイルで覆う方法もあります。ですが、これらの方法は費用や手間がかかるため、手軽にできるとは言えません。

簡単に除草したいのであれば、防草シートで対策をするのがおすすめです。ここからは、コニシキソウ対策で防草シートを使うメリットやデメリット、敷き方などを詳しくご紹介していきます。

防草シートについて

防草シートとは、雑草が生えてくる土壌に日光があたらないように遮るシートです。防草シートを敷けば、地面に残ったコニシキソウの種子が光合成できなくなるため予防ができます。また、コニシキソウの種子が風に乗って飛んできても土壌に根つかないメリットがあります。

防草シートはホームセンターや通販で購入でき、四隅をピンで固定するだけなので、ひとりでも手軽に対策できるのです。数年はお手入れをしなくてもコニシキソウが生えてこない状態になるでしょう。

しかし、防草シート敷くと景観が損なわれてしまいます。また、固定したピンが緩いと風でシートが飛ばされたり日があたる隙間ができたりして、再びコニシキソウが生えてくることもあるのです。

防草シートを効果的に敷くにはコツがあります。ここからは、防草シートの敷き方を詳しくみていきましょう。

敷き方

防草シートを敷くときは、除草をした土壌の上に敷きます。除草をせずに敷くと地面がデコボコして隙間ができやすくなります。場合によっては、雑草が防草シートを突き破ってしまうかもしれません。必ず敷く前には除草するようにしましょう。

そして、防草シートを複数敷くときは、端と端が10cmほど被さるようにしてください。こうすることで、多少の風があってもシートに隙間ができないようになります。そして、防草シートの端をピンで固定していきます。

防草シートを敷き終わったら、シートの上から砂利を敷くとよいでしょう。砂利を敷くと、シートだけの状態に比べて、自然な景観になります。さらに、砂利がシートのおもしになるため、日光をより遮断することができます。砂利が重みとなって防草シートが風で飛ばされることもないため、防草シートと砂利を組み合わせて使うのはとてもおすすめです。

防草効果が出ないなら

防草シートを敷いても風でとばされたり、隙間から雑草が生えてきたり、防草シートを突き破って生えてくることがあります。防草シートを敷いてもコニシキソウが生えてきてしまったら、業者に依頼してみるといいかもしれません。

業者に依頼をすれば、再び生えてきてしまったコニシキソウをキレイに除草してもらえます。自分で作業をせずとも除草をおこなうことができるため、熱中症や腰を痛める心配がありません。また、予防も一緒におこなってくれる業者もあります。ですので、より高い効果を発揮したいなら、業者に除草対策までまかせるとよいでしょう。

コニシキソウの除草でお困りなら弊社にご連絡ください。弊社では、お庭のお困りごとを解決する草刈りのプロをご紹介しております。定期的な作業や予防対策の作業にも対応しておりますので、なんども生えてくる雑草もおまかせください。

まとめ

コニシキソウはトウダイグサ科の一種で、5月~10月にかけて発生します。日当たりがよく、土地が肥えて乾燥している酸性の土壌に発生しやすいです。

コニシキソウは種子で繁殖するため、みかけたら早めに除草をおこないましょう。花が咲き種子ができてしまうと、次々生えて除草に時間がかかります。コニシキソウは除草剤で除草することができます。

土壌に残った種子を必要以上に増やさないために、除草ができたら防草シートを敷いて対策をしましょう。除草剤や防草シートを使ってもなかなか除草できないときは草刈り業者に依頼してみてはいかがでしょうか。お庭の雑草問題を専門的に解決しているプロなら、コニシキソウを的確に除草してもらえますよ。

庭に生えたたくさんの雑草は、見るだけでうんざりしてしまいますよね。そのような、邪魔な雑草を刈り取る際に大活躍なのが草刈り機です。草刈りがあれば、雑草が生えた庭もお手軽にきれいにすることができます。とても便利な草刈り機ですが、草を刈る際に金属製の刃が高速で回転するため、一歩間違えると大ケガをしてしまうおそれがあります。

しかし、芝刈り機が危険だからとお庭で生い茂っている雑草をひとつずつ手作業で処理していくのはとても面倒だと思います。そこでおすすめなのが、ナイロンカッターです。

このコラムでは、ナイロンカッターの基本情報や種類などについてご紹介していきます。また、ナイロンコードの巻き方についても解説するので、草刈り機をより安全に利用したいという方は参考にしてみてください。

草刈り機は怖い…という悩みを解決してくれるナイロンコード

草刈り機は、雑草を刈る際にとても便利な道具です。しかし、高速で鉄の刃を回転させながら草を刈り取るため、キックバックがおこるおそれがあります。

キックバックとは、回転している刃が切れないものに接触してしまい、その弾みで刃が跳ね返る現象のことです。この現象の怖いところは、跳ね返り方が悪いと身体を切ってしまうおそれがあることです。

キックバックで身体が切れてしまう危険性があるとなると、おそろしくて草刈り機を使えないという方もいるのではないでしょうか。このように、大ケガが怖くて草刈り機が使えないという方におすすめなのがナイロンカッターです。

ナイロンカッターとは、ナイロンコードがついている草刈り機用の刃です。刃といっても丸ノコのようなギザギザした鋭いものではなく、円系の平べったい物体からナイロンコードが2~4本ほど伸びているだけという変わった見た目をしています。このナイロンコードを高速で回転させることによって、芝生を巻き取るようにして刈ることが可能です。

ナイロンカッターの一番の魅力は金属製の刃と異なり、切れないものに接触してしまってもキックバックが発生しない点です。そのため、通常だとキックバックが発生しやすい壁やコンクリートの道路付近でも安心して草刈り機を利用できます。

草刈り機|ナイロンコードの巻き方

ナイロンコードは鉄製の刃に比べると柔軟性が高いため、切れないものにあたってもキックバックが発生するということがありません。しかし、鉄製の刃に比べて摩耗が激しく、切れ味が落ちやすいです。

そこで、ナイロンコードの切れ味が低下してきたら新しいナイロンコードを巻いてあげましょう。大まかな草刈り機のナイロンコードの巻き方は、次のとおりです。

- 草刈り機用のナイロンコードを用意する。

- ナイロンカッターを取り外す。

- 古いナイロンコードを取り外す。

- ハサミなどを使って、新しいナイロンコードを適切な長さに切る。

- ナイロンカッターのコード留め部分に新しいナイロンコードをひっかける。

- 外に出る部分の長さが一定になるように調整しつつ、ナイロンカッターに新しいナイロンコードを巻いていく。

- ナイロンカッターを草刈り機に取り付けて完了。

草刈り機のナイロンコードの巻き方は、ナイロンカッターによって大きく異なるケースもあるため必ず取り扱い説明書などを確認しながらおこなってください。

ナイロンカッター・ナイロンコードの種類・選び方

ナイロンカッターとナイロンカッターはそれぞれ、種類ごとに特徴が異なります。ここでは、その特徴や選び方についてご紹介していきます。

【ナイロンカッターの種類】

ナイロンカッターの種類はおもに、コードを伸ばす手間にかかわってきます。

・手動型

ナイロンコードが摩耗してきたら、自分の手でコードを伸ばすタイプです。コードを手動で出すため逐一草刈りを中断する必要がありますが、構造がシンプルで初心者でもコードを巻きやすい点が長所です。

・半自動型

草刈り機を動かしている状態で底面にあるボタン部分を、地面を軽くたたくようにして押せばコードが出てくるタイプです。コードが摩耗しても、いちいち草刈りを止める必要がありません。しかし、手動型に比べて構造が若干複雑なものが多く、初心者の方だとコードが巻きづらい場合があります。

・全自動型

ナイロンコードが摩耗してきたら、自動的にコードが伸びてくるタイプです。とても便利な反面、手動型や半自動型に比べて構造が複雑になりやすく、その分サイズや重量が大きいものが多いです。そのため、排気量の小さい草刈り機だとうまく草刈りができないケースがあります。

・選び方

初めてナイロンカッターを使うという場合は、コードを巻きやすい「手動型」がおすすめです。逐一作業の手を止めてナイロンコードを出すのが面倒という方は、「半自動型」か「全自動型」をおすすめします。

【ナイロンコードの種類】

ナイロンコードの種類はおもに、切れ味と草刈り時の音などにかかわってきます。

・丸形

最もスタンダードな形状で、ナイロンカッターに巻きやすい初心者にもおすすめのタイプです。柔らかい草を刈るのが得意です。

・四角型

丸型タイプよりも切れ味が鋭く、固い草でも刈りやすいタイプです。その反面、風を流しにくい構造なので、草刈り時の音がうるさくなりやすいです。

・スパイラル型

ネジのような、らせん状になっているタイプです。風を受け流す構造になっているため、静音効果があります。

・選び方

柔らかい草が多い場所では「丸形」を、固い草が多い場所では「四角型」をおすすめします。近隣住民との騒音トラブルが気になる場合は「丸形」または「スパイラル型」を選びましょう。

ナイロンカッターが向いていないのはこんな場所!

障害物の付近でもキックバックの心配なく使えるナイロンカッターですが、草刈りに向いていない場所がいくつかあります。例をあげると、次のような場所が苦手です。

・小石が多い場所

ナイロンカッターは草を巻き取るようにして刈り取るため、コードに小石などが接触すると飛散してしまいます。小石が飛散する際の勢いはとても強く、小石が窓ガラスにあたり割れてしまったというケースもあるほどです。

・ツル/背の高い草/固い草の多い場所

ナイロンカッターは、鉄の刃に比べるとどうしても切れ味は落ちてしまいます。そのため、ツタ/背の高い草/固い草などのナイロンコードだと切りづらい植物が密集している場所では、コードがからまってしまうケースがあります。

・乾いた土や砂の上

ナイロンカッターを乾いた土や砂の上で使うと、粉塵がまき上げられてしまいます。粉塵がまき上げられると、芝刈り機の中に入りこんで故障を引き起こすケースがあるため注意が必要です。

ナイロンカッターは、草が密集している場所の草刈りが苦手です。そのため、草が密集していている場所では鉄の刃を使うようにしましょう。しかし、「鉄の刃だとキックバックが怖い……」と思う方もいるかもしれません。そのような場合は、業者に草刈りを依頼することをおすすめします。

弊社では、草が密集している場所でも対応可能な草刈り業者をご紹介しています。邪魔な草を刈り取ってもらい、きれいなお庭を楽しみましょう。

まとめ

草刈り機はとても便利な機械ですが、キックバックでケガをしてしまうのが怖くて利用できないという方もいるかもしれません。そのような方は、ナイロンカッターを利用してはいかがでしょうか。

ナイロンカッターを利用すれば、キックバックの心配なく安全に草刈りをおこなうことができます。ナイロンカッターやナイロンコードは種類ごとに特徴が異なるため、目的に合ったものを選びましょう。

キックバックの心配なく利用できる反面、ナイロンカッターの切れ味は鉄の刃に比べると低く、ツル/背丈の高い草/固い草などが密集している場所ではうまく草刈りをおこなえません。

鉄の刃で草刈りをするのは怖いが、ナイロンカッターでは草刈りをおこなうのが難しいという場合は業者に依頼することをおすすめします。弊社では、草刈りに加えて除草作業などもおこなっています。お庭の雑草でお困りの際は、ぜひともご相談ください。