スギナは数ある雑草の中でももっとも駆除しにくい部類に入る、とても厄介な雑草です。自宅の敷地や畑などに大量発生したスギナが駆除できずに困った経験のある人もいるのではないでしょうか。

スギナは抜いたり、刈り取ったりしても再び生えてくる繁殖力の強い雑草です。そんな厄介な存在のスギナを駆除するには、除草剤が有効です。

今回のコラムでは、スギナの駆除が難しい理由を紹介するとともに、スギナの除草剤を選ぶポイントや、駆除した後の対策方法についてもお伝えしていきます。スギナの繁殖に悩まされている人は、ぜひご覧ください。

厄介なスギナ、なぜ駆除が難しいの?

スギナは草を刈ったり、抜いたりしても再び繁殖しやすい雑草です。スギナの駆除を始める前に、まずは特徴を知って、的確な対策をおこなっていきましょう。

スギナってどんな植物?

スギナとは、シダ植物の仲間で、種ではなく胞子を飛ばして広がっていきます。春先に生えるつくしとはスギナの胞子のことで、成長するとスギナになります。

スギナは大きな地下茎によってつながっていて、茎をちぎっても再びのびてくることができます。そのため、地表に見えている部分をきれいに草刈りしても、しばらくすると地下茎から新たな茎が出てきてしまうのです。

スギナの駆除がしづらい「3つ」の理由

スギナの駆除が難しいとされているのには、おもに3つの理由があります。それぞれ順番に見ていきましょう。

理由1:寒さに強い

スギナは、越冬して1年以上生きられる多年草という植物です。スギナは寒さに強く、冬になったからといって枯れることがありません。冬に茎がみられない間も、地中ではどんどん地下茎が成長しているのです。

理由2:繁殖力がとても強い

次に、スギナの駆除が難しい理由は繁殖力の強さです。先にも紹介したように、スギナは胞子を飛ばして繁殖します。そのため、昨年までスギナがなかった場所にも突然生えてくることがあるのです。

また、地下には寒さに強い地下茎や根茎がしっかりと根付いています。根茎や、栄養をためこんだ塊茎という根の塊が生きていると、地表の胞子や茎がなくても再び茎を出すことができてしまいます。

理由3:茎がちぎれると増える

そしてもっとも厄介なのが、茎がちぎれた箇所から増えるという点です。スギナは地中にある長い地下茎でつながっています。しかし、駆除するために掘り返しても、茎がちぎれたところから新しい茎をのばしてしまいます。

そのため、地面を耕してスギナの根を切るという方法は、駆除方法としてはかえって逆効果にもなり得るのです。しかし、スギナの地下茎をすべて残さず掘り返して抜くのはとても大変です。

これらの3つの理由から、スギナの駆除はとても難しいといわれています。スギナを自力で駆除できないときは、除草業者に依頼するとよいでしょう。駆除についてお困りでしたら、ぜひ弊社にご相談ください。

スギナは除草剤でラクして撃退!選び方と散布方法

これまで紹介してきたように、スギナは茎を切っても、根を絶やさないことには何度でものびてきます。そのため、スギナを駆除するためには、根を確実に枯らすことが大切です。

スギナの根を枯らすには、除草剤を使うのが有効です。ここではスギナに除草剤を使用する際のポイントについてまとめました。

除草剤には2種類ある

除草剤には大きくわけて、2つの種類があります。1つ目が、葉や茎にかけて薬剤を吸収させる液体タイプの茎葉処理剤です。茎葉処理剤は、効果がすぐにあらわれやすく、いま生えている雑草をはやく枯らしたいときに適しています。

2つ目が、土にまいて地中からの発芽をおさえる顆粒タイプの土壌処理剤です。土壌処理剤は地面に顆粒をまき、薬剤を根から吸収させて枯らすことができます。

そのため、効果があらわれるまでにはやや時間がかかります。しかし、地面に薬剤の効果が持続するので、新たな雑草が生えるのを予防するのに向いているというメリットがあるのです。

スギナの対策で茎葉処理剤を選ぶときは、葉や茎だけではなく、根を枯らす効果もあるものを選ぶことがポイントです。

芝生で除草するなら「MCPP液剤」

場所を選ばずに繁殖する雑草は、大切に育てている芝生の中に生えてくることもあります。除草剤を使うときは、気をつけないとせっかく育てた芝生ごと枯らしてしまうかもしれないので、注意が必要です。

芝生の中にスギナが生えてきたときは、MCPP液剤という液体タイプの除草剤がおすすめです。MCPP液剤は芝生を枯らさず、スギナなどの雑草をピンポイントで駆除することができるという特徴があります。

MCPP液剤のような液体タイプの除草剤を使う場合は、説明書にしたがって適切な濃度に希釈しなければなりません。除草剤が薄すぎても効果が出にくくなるリスクがあり、反対に濃すぎても、近くで育てている植物が枯死してしまうおそれもあるのです。

また、液体タイプの除草剤は雨が降ると薬剤が流れてしまい、十分な効果を発揮できないこともあります。そのため、MCPP液剤などの液体タイプの除草剤を使うときには、晴れの日が続くタイミングで散布するようにしましょう。

MCPP液剤のように、特定の植物だけを枯らすことができる除草剤を「選択制除草剤」といいます。反対に、植物の種類にかかわらず作用する除草剤を「非選択制除草剤」といいます。大切に育てている植物の近くでは、選択制除草剤を使うなど工夫が必要です。

除草剤を使用する前準備

除草剤を使うときには、自分の体を守るために安全に配慮した服装に着替えましょう。作業中に除草剤が付着したり、虫に刺されたりするのを防ぐために、長そでと長ズボンを着用します。また、夏場は熱中症のリスクを防ぐため、つばの広い帽子をかぶるとよいでしょう。

除草剤に直接触れないように、手袋を着用することも大切です。液体タイプの除草剤は作業中に吸い込むおそれがあるので、マスクやゴーグルをして身を守りましょう。

除草剤の中には、液体を希釈して使用するものもあります。その場合は、除草剤の説明書にしたがって、既定の濃度に希釈してください。除草剤はムラなく全体にまくことが大切なので、噴霧器を用意しておくとよいでしょう。

除草剤の費用についてはさまざまで、先ほど紹介した芝生の中でも使えるMCPP液剤は500㎖で約2,500円~4,000円ほどとなります。除草剤を使用する面積や、雑草の種類によって希釈の倍率はかわるので、ご家庭に合ったものを選ぶとよいでしょう。

スギナを枯らす除草剤「散布のコツ」

スギナを確実に駆除するためには、散布するときにコツが必要です。液体タイプの除草剤をまくときは、薬剤が雨に流されないように晴れた日に散布しましょう。

顆粒タイプの除草剤は風で飛ばされるおそれがあるので、晴れていて風のない日に使用してください。地面が湿っていると薬剤が浸透しやすいので、前日に雨が降った日を選ぶとベストでしょう。

1.刈らずにそのまま撒く

スギナは刈ったところや、ちぎれたところからどんどん茎をのばす雑草です。そのため、せっかく草刈りをしてもスギナが増えてしまうことも考えられます。

スギナに除草剤を散布するときは、刈らずにそのまま使うのがおすすめです。液体の除草剤は地表に出ている茎や葉に付着しないと効果を発揮しないので、30㎝程度の雑草であればそのまま散布しましょう。

2.定期的に撒く

スギナは地表に出ている茎が枯れても、地下茎が生きていれば再び茎をのばすことができます。そのため、除草剤を1度まいただけでは、完全にスギナを駆除することは難しいでしょう。

スギナを除草剤で枯らすためには、定期的に撒く方法がおすすめです。具体的には、10日おきに3回程度、除草剤を散布しましょう。定期的に除草剤を使用することで、これからのびてくるスギナを駆除することにつながります。

スギナの駆除、実はプロに依頼できます!

繁殖力が強く、何度も除草剤を散布しないと簡単に駆除できないスギナは、忙しい人にとっては悩みのタネになるかもしれません。また、あちこちに広がりやすいスギナの胞子は、除草剤で駆除することが難しいという一面もあります。そのため、スギナの駆除を自分でおこなうことは難しいので、プロに依頼して除草してもらうのもおすすめです。

業者の費用の算出方法はさまざまで、1平方メートルあたりの金額や、作業時間によって料金が定められている場合などがあります。一例ですが、1平方メートルあたりの金額は数千円~25,000円前後であることが多いようです。

また、除草した後のゴミを処分する場合には処分費が別途必要になることもあります。そのため、事前に見積もりの内訳を確認し、費用を確認しておくとよいでしょう。

スギナの駆除をプロに依頼したいというかたは、ぜひ弊社へお電話ください。予算やお悩みにあわせて、草刈りの業者をご紹介します。

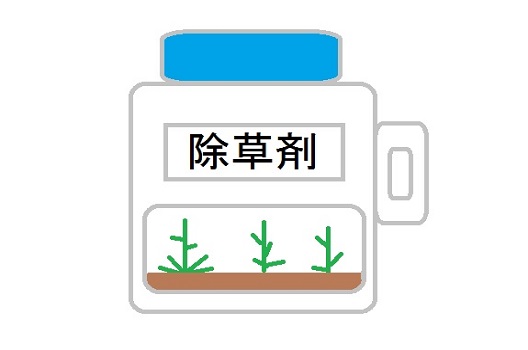

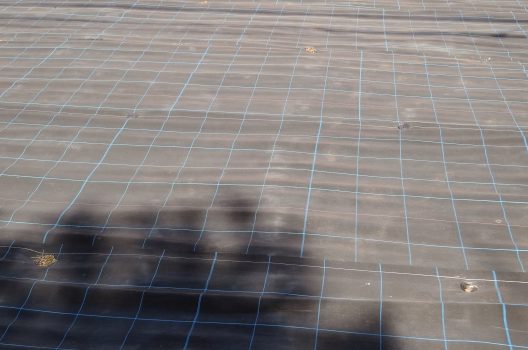

スギナ対策には防草シート!その理由とは

1度駆除したスギナが再びのびてこないようにするには、防草シートがおすすめです。防草シートとは、化学繊維でつくられた雑草の繁殖を予防するシートのことをいいます。ここでは、スギナに防草シートが有効な理由や、防草シートの選び方、正しい敷き方についても紹介していきます。

防草シートが有効な理由

雑草の成長には、根を張るための土と、水や日光が欠かせません。そのため、防草シートで地面を覆い、日光を遮断することで雑草の成長を防ぐことができます。

他にも、スギナの胞子が土に付着するのを防ぐことができるため、繁殖を予防できるとも考えられます。また、すでに地中にスギナの地下茎がある場合でも、防草シートが張ってあれば茎をのばすことができなくなるでしょう。

防草シートを張ることで、地中から雑草がのびてくるのをおさえられますが、場合によっては勢いのある雑草が防草シートを突き破ってくるケースもあるようです。そのようなことにならないために、防草シートはできるだけ丈夫なものを。

スギナには不織布の防草シートがおすすめ

先ほど述べたように、防草シートを突き破って雑草がのびてくることもあります。そのようなリスクを防ぐためには、不織布の防草シートを選ぶことがおすすめです。

防草シートには、化学繊維を織り込んだ織布(しょくふ)のものと、繊維を圧着して絡ませた不織布のタイプがあります。織布の防草シートは、比較的リーズナブルなものが多いというメリットがあります。しかし、繊維の織り目があるので、そこから雑草が生えてきたり、ほつれたりしやすいというデメリットも考えられます。

不織布の防草シートは、その名の通り、織り目のない素材です。そのため、織り目のすき間から雑草がのびてくるリスクを防ぎやすくなります。耐久性にも強いという特徴もありますが、織布の防草シートよりも価格が高い傾向にあります。

初期費用は不織布の方がかかるかもしれませんが、せっかく防草シートを敷くのなら、長い間、確実に雑草対策ができるものを選ぶ方がよいでしょう。そのため、スギナの対策には不織布の防草シートがおすすめです。

防草シートの正しい敷き方

防草シートを敷くときは、まず、地面にある雑草や小石などの不要なものをすべて取り除きます。地面に不要なものがあるとすき間ができてしまい、そこから地中にある雑草がのびてくることがあるからです。

雑草や石を取り除いたら、スコップやブロックなどでたたいて地面が平らになるように固めます。整地ができたら、防草シートを敷地にあわせて広げていきましょう。

防草シートを敷くときは、たるまないようにしっかりと端を張ってピンで固定します。ピンが浮いてこないように、防草シート用のテープで補強しておくと安心です。

また、複数枚の防草シートを使うときは、防草シートを10cmほど重ねて、しっかりとテープでつなぎ合わせましょう。ほかにも、穴やほつれなどがあれば、適宜テープで補修をしてください。

最後に、防草シートがはみ出した箇所をカッターやはさみなどでカットしていきます。ここで大切なのは、防草シートを切りすぎないようにすることです。防草シートを切りすぎると、すき間から雑草が生えるリスクがあがるので、カットするときは細心の注意を払いましょう。

砂利やレンガとの組み合わせで、オシャレな庭へ

防草シートは雑草の繁殖を予防するのに有効なアイテムですが、そのまま敷いただけだと庭の景観が殺風景な印象になってしまうかもしれません。防草シートを使って雑草対策をしながら、オシャレな庭づくりをするのにおすすめなのが、砂利やレンガなどを組み合わせることです。

防草シートの上に砂利や、レンガ、ウッドチップなどを敷くと、庭の雰囲気を変えることができます。また、上に乗せるものの重みによって防草シートがめくれたり、ずれたりするのを防ぐことにもつながるでしょう。

防草シートの上に砂利を敷くと、足音が聞こえやすくなるので防犯にも役立つかもしれません。防草シートでスギナなどの雑草の悩みを解決するとともに、庭の景観や防犯対策も向上していきましょう。

防草シートは便利なアイテムですが、正しい使い方をしないと十分に効果を発揮できないかもしれません。防草シートを初めて使う人や、広い場所での雑草対策を検討している人は、業者に依頼してみてはいかがでしょうか。雑草の防除を確実におこなって、雑草の悩みを減らすことができそうです。

米農家の方のなかで、田んぼの中に紫色の花をつける植物が生えているのを見たことはあるでしょうか。その植物は、もしかしたらコナギかもしれません。コナギは繁殖力が強く、稲の成長を阻害してしまうため、米農家にとってはとても厄介な存在です。

このコラムでは、そんなコナギの除草方法や生態などについてご紹介していきます。田んぼでコナギが繁殖していてお困りという方は、参考にしてみてください。

コナギの除草方法は除草剤が効果的

多くの農家がかかえる問題のひとつとして、雑草の駆除があります。雑草は駆除したいけど、作物への影響を考えて除草剤を使わないという農家の方もいるのではないでしょうか。

畑などの雑草は手作業で草むしりしつつ駆除することも可能ですが、コナギは水田に生えるのでそれも難しいです。そのため、効率的にコナギを除草したいのであれば、除草剤をまくことをおすすめします。

除草剤の選び方

除草剤というと危険なイメージをもつ方もいるかもしれませんが、正しい薬剤選びをして注意点を守りつつ使えば、農家の心強い味方となります。コナギの除草剤を選ぶポイントについてご紹介するので、除草剤を選ぶ際の参考にしてみてください。

・コナギが生えてくるのを予防したい

コナギの種子は、冬に土の中で休眠をして春になると芽吹きます。そのため、地中の種子が発芽するのを予防したいという場合は、田植えをおこなう前に「水稲用の初期除草剤/一発処理剤」をまくのが効果的です。

・すでに生えているコナギを駆除したい

田植え後にコナギが生えてきている場合は、コナギの成長具合に合わせて除草剤を選ぶ必要があります。成長の初期段階で葉の枚数が少ないコナギには「中期除草剤」が効果的です。ある程度成長して、葉の枚数が3枚を超えている場合は「後期除草剤」を使用しましょう。

効果的にコナギ除草するコツ

除草剤はコナギの生育段階に合わせて選ぶだけでなく、成分にも注意する必要があります。多くの除草剤には雑草に対して有効な「スルホニルウレア」という成分が含まれています。

基本的にはコナギにも有効な成分ですが、中にはこの成分に抵抗をもつ個体もいるようです。そのため、除草剤をまいてもコナギを駆除できない場合は、この成分の含まれていない除草剤を選ばなければなりません。

また、水稲用の除草剤は多くの場合田んぼに張った水に溶け込み、数日かけて土壌に吸着して除草効果を発揮します。そのため、田んぼの水が流れ出さないようにしましょう。

同時に天候にも注意してください。天気予報を確認して、1週間は雨が降らないタイミングで除草剤をまくことをおすすめします。

コナギとはどういう植物?

そもそもとして、コナギがどういう植物かご存じでしょうか。コナギは、本州~九州の水田で発生することが多い植物です。5~11月にかけて生育し、冬の間は地中で種子が休止状態となります。夏~秋には紫色の花をつけるのが特徴的です。

酸素をあまり好まない植物なので、田んぼに水が張っている6~9月ころはとくに繁殖しやすいです。コナギの厄介な点は、繁殖力が強いうえに窒素を多く吸収することです。私たち人間にとっては有害にもなりうる窒素ですが、稲を含む植物にとっては成長に必要不可欠な存在です。

しかし、コナギが繁殖してしまうと水田の窒素量が減少し、成長に必要な窒素が足りずに稲の成長へ悪影響がでてしまうのです。

コナギはなぜ繁殖する?

コナギは酸素が少ない環境を好むため、繁殖している場合は田んぼの酸素が不足している可能性が高いです。とくに、水深が深い水田は酸素が不足しやすくて、コナギにとって繁殖しやすい環境になってしまいます。

また、米ぬかを土壌にまいて雑草対策をしているという場合も、コナギが繁殖しやすくなってしまいます。米ぬかによる雑草対策は、米ぬかの発酵で土壌が酸欠状態になるため、雑草が生えづらくなるというものです。しかし、コナギは酸素が少ない状態を好むため、この対策が逆効果になってしまう点に注意しましょう。

コナギ以外にも注意が必要な水田雑草

コナギは米農家にとって厄介な植物ですが、ほかにも注意が必要な水田雑草がいくつかあります。ここでは、そんな水田雑草をいくつかご紹介していきます。

・ヒエ

紫色の花をつけるというわかりやすい特徴をもつコナギと異なり、ヒエは稲に見た目がよく似ているため見分けるのが困難です。そのうえ繁殖力が強く成長も早いため、気づいたら大繁殖していたということも珍しくありません。ヒエが生えていると稲の成長が遅れたり、採れる米の量や品質が低下したりする原因となってしまいます。

・クログワイ

黒褐色の小さい球根をもつ植物です。発生時期は個体ごとのばらつきが激しく、適切な除草剤を選ぶのが難しいです。さらに、寿命がかなり長いため、根絶するには長期間にわたって駆除を続ける必要があります。

・アオミドロ

水の張ってある田んぼで繁殖できる、緑色のドロドロとした藻のような植物です。水上でしか繁殖せず気温が高い状態を好むため、水張りを終えた6月以降に繁殖しやすいです。アオミドロが繁殖すると稲の成長に悪影響を与えるほか、除草剤が田んぼの土壌に届きにくくなるため、せっかく薬剤をまいても効果が薄くなってしまいます。

・アシカキ

おもに水路や水田の畦畔(けいはん)に生えて、成長時に水田へ侵入してくることがある植物です。畦畔とは、水田から水がでていかないようにするための盛り土部分のことです。

アシカキはイネ白葉枯病の病原菌を媒介することがあるため、水田で繁殖してしまうと米の収穫量が減少したり、稲が枯れてしまったりするおそれがあります。

ご紹介してきたとおり、水田の雑草はそのまま放置していくとどんどん繁殖してしまい、稲の成長や米の収穫に悪影響をおよぼすおそれがあります。そのため、雑草を見かけたら早めに駆除をしましょう。

雑草ごとに有効な除草剤や対処法などは異なっているため、それぞれに合わせたものを選ぶ必要があります。しかし、雑草のなかには種類を見極めるのが難しいものも多いです。

雑草の種類を見極めて適切な対処を取るという自信がない場合は、プロに相談してみてはいかがでしょうか。弊社では、水田の雑草にも対処できる業者をご紹介しています。相談窓口は24時間365日いつでもご利用できるため、お気軽にお電話ください。

まとめ

コナギの除草には、除草剤を利用することをおすすめします。しかし、除草剤は取り扱い方を間違えると効果が十分に発揮されなかったり、稲に薬害が発生してしまったりするケースもあります。そのため、除草剤を使用する際は含まれている成分や使用方法などに注意しなければなりません。

田んぼのコナギを駆除したいが除草剤の取り扱いに自信がないという方は、業者に相談することをおすすめします。弊社では、お庭だけでなく水田の雑草駆除をできる業者も紹介しているので、コナギでお悩みの際はぜひご相談ください。

5月~10月にかけて地面を這うように生えるコニシキソウ。コニシキソウは道端や庭でよくみられる雑草です。春から秋までが発生時期のため、ダラダラと発生が続きやすく、駆除するのに時間がかかります。

コニシキソウが邪魔だと感じたら除草をおこないましょう。コニシキソウを除草するには、除草剤を使うのがおすすめです。まずは、コニシキソウの生態を知り、効果的な除草の仕方と予防をしていきましょう。

コニシキソウの生態・発生しやすい場所とは

まずは、コニシキソウの生態や発生しやすい場所についてご紹介いたしましょう。コニシキソウの生態や発生しやすい場所がわかれば、効率よく除草・予防ができます。

コニシキソウの生態

コニシキソウはトウダイグサ科の一種で、根本から枝分かれをして育ちます。暗赤色の茎から対になって生える暗紫色の斑点のある葉が特徴です。種子で繁殖する雑草で、5月~10月にかけて発生します。

発生しやすい場所

コニシキソウは日当たりがよい場所を好みます。また、土地が肥えて乾燥している酸性の土壌に発生しやすいです。空き地や道端、畑、庭などさまざまなところで自然に生えてくるため、みかけることも多いでしょう。

コニシキソウから出る白い液体

コニシキソウの茎を切ると白い液体が出てきます。この白い液体について気になっている方も多いでしょう。しかし、白い液体について詳しいことは解明されていないようです。

コニシキソウの茎から出てくる白い液体を触るとかぶれたり、痛みが出たりすることがあります。また、誤って食べてしまうと嘔吐や腹痛、痙攣などを引き起こすためくれぐれも食べたりしないようにしてください。

お庭にコニシキソウが生えているなら、健康被害が出る前に除草をしましょう。コニシキソウを除草するなら、除草剤を使うのが有効です。

コニシキソウの除草には除草剤!使用時の注意

コニシキソウは除草剤を使うと効率的に除草することが可能です。ただ、除草剤といっても種類はさまざまあります。雑草を枯らす目的は同じですが、除草剤の種類によってそれぞれ発揮する効果が違います。よりコニシキソウを効率よく除草するために、除草剤についてみていきましょう。

除草剤について

除草剤は大きく2種類にわけることができます。粒状タイプが多い「土壌処理型」と、主に液体タイプの「茎葉処理型」があり、それぞれ効果が違います。

土壌処理剤は、土にまいて根から枯らす除草剤です。即効性はありませんが、数ヶ月間は除草効果を発揮します。そのため、生えてくる雑草の予防として利用することも可能です。

コニシキソウは種子で繁殖する雑草のため、一度キレイにコニシキソウを枯らしても種子が残っていれば生えてきます。長期間コニシキソウを生えてこないように除草したいなら、土壌処理型がいいでしょう。

茎葉処理型は、葉や茎に除草剤を直接かけて枯らすものです。茎葉処理型は、現在生えているコニシキソウをすぐ枯らす効果があります。しかし、土壌に残っているコニシキソウの種子は対策できません。すぐにコニシキソウを枯らし、景観をすっきりさせたい場合に向いています。

除草剤を使うときの注意点

除草剤を使うときは必ず用法を守ってください。除草剤の種類によっては水で薄めて使うものがあります。強い効果を出したいからといって、必要以上に除草剤の濃度を高くしても効果は変わりません。

また、小さい子供やペットがいるご家庭では除草剤を口に入れてしまわないよう気を付けてください。呼吸困難や湿疹など健康被害がおよぶことがありますので、除草剤をまくときは周りに人やペットを近づけさせないようにしましょう。

もし除草剤が手持ちにないなら……

もし、手持ちに除草剤がないなら手作業で除草をしていきましょう。コニシキソウは種子で繁殖していきます。そのため、種子ができる前に抜き取ったり、刈り取ったりすることが大切です。コニシキソウは種子ができるまでの成長が早いため、みつけたら早急に除草しましょう。

手作業で除草する時間がない、労力を使いたくないなどであれば業者に依頼してみてはいかがでしょうか。業者に依頼をすれば、地道な草むしりといった煩わしい作業をする必要なく除草をすることができます。

また、コニシキソウを除草することができたら再び生えてこないように対策をしておくとよいでしょう。コニシキソウの対策には防草シートが有効です。詳しい内容は次で説明していきます。

コニシキソウ対策には防草シート!その理由って?

コニシキソウが生えてこないようにするには、コンクリートやタイルで覆う方法もあります。ですが、これらの方法は費用や手間がかかるため、手軽にできるとは言えません。

簡単に除草したいのであれば、防草シートで対策をするのがおすすめです。ここからは、コニシキソウ対策で防草シートを使うメリットやデメリット、敷き方などを詳しくご紹介していきます。

防草シートについて

防草シートとは、雑草が生えてくる土壌に日光があたらないように遮るシートです。防草シートを敷けば、地面に残ったコニシキソウの種子が光合成できなくなるため予防ができます。また、コニシキソウの種子が風に乗って飛んできても土壌に根つかないメリットがあります。

防草シートはホームセンターや通販で購入でき、四隅をピンで固定するだけなので、ひとりでも手軽に対策できるのです。数年はお手入れをしなくてもコニシキソウが生えてこない状態になるでしょう。

しかし、防草シート敷くと景観が損なわれてしまいます。また、固定したピンが緩いと風でシートが飛ばされたり日があたる隙間ができたりして、再びコニシキソウが生えてくることもあるのです。

防草シートを効果的に敷くにはコツがあります。ここからは、防草シートの敷き方を詳しくみていきましょう。

敷き方

防草シートを敷くときは、除草をした土壌の上に敷きます。除草をせずに敷くと地面がデコボコして隙間ができやすくなります。場合によっては、雑草が防草シートを突き破ってしまうかもしれません。必ず敷く前には除草するようにしましょう。

そして、防草シートを複数敷くときは、端と端が10cmほど被さるようにしてください。こうすることで、多少の風があってもシートに隙間ができないようになります。そして、防草シートの端をピンで固定していきます。

防草シートを敷き終わったら、シートの上から砂利を敷くとよいでしょう。砂利を敷くと、シートだけの状態に比べて、自然な景観になります。さらに、砂利がシートのおもしになるため、日光をより遮断することができます。砂利が重みとなって防草シートが風で飛ばされることもないため、防草シートと砂利を組み合わせて使うのはとてもおすすめです。

防草効果が出ないなら

防草シートを敷いても風でとばされたり、隙間から雑草が生えてきたり、防草シートを突き破って生えてくることがあります。防草シートを敷いてもコニシキソウが生えてきてしまったら、業者に依頼してみるといいかもしれません。

業者に依頼をすれば、再び生えてきてしまったコニシキソウをキレイに除草してもらえます。自分で作業をせずとも除草をおこなうことができるため、熱中症や腰を痛める心配がありません。また、予防も一緒におこなってくれる業者もあります。ですので、より高い効果を発揮したいなら、業者に除草対策までまかせるとよいでしょう。

コニシキソウの除草でお困りなら弊社にご連絡ください。弊社では、お庭のお困りごとを解決する草刈りのプロをご紹介しております。定期的な作業や予防対策の作業にも対応しておりますので、なんども生えてくる雑草もおまかせください。

まとめ

コニシキソウはトウダイグサ科の一種で、5月~10月にかけて発生します。日当たりがよく、土地が肥えて乾燥している酸性の土壌に発生しやすいです。

コニシキソウは種子で繁殖するため、みかけたら早めに除草をおこないましょう。花が咲き種子ができてしまうと、次々生えて除草に時間がかかります。コニシキソウは除草剤で除草することができます。

土壌に残った種子を必要以上に増やさないために、除草ができたら防草シートを敷いて対策をしましょう。除草剤や防草シートを使ってもなかなか除草できないときは草刈り業者に依頼してみてはいかがでしょうか。お庭の雑草問題を専門的に解決しているプロなら、コニシキソウを的確に除草してもらえますよ。

雑草を駆除した際、雑草が生えないように対策する必要があります。今回は、除草剤を使った方法を紹介します。除草剤は草を枯らす役割がありますが、草を再び生えにくくする際にも効果が期待できます。

本コラムでは、まず基本的な除草剤の種類や特徴を紹介しています。あわせて、効果的な使い方、注意点にも触れています。草刈り後に除草剤を撒こうと思っている方だけでなく、除草剤についても知りたいという方はぜひ参考にしてみてください。

草刈り後の除草剤にはどんな種類があるの?

除草剤にはたくさんの種類があります。固体か液体、または用途によってなどさまざまです。除草剤には大きく分けて、粒剤、液剤のふたつがあります。それぞれの特徴を紹介します。

粒剤

粒剤の除草剤は土に溶け、根から薬剤がゆっくり吸収されることで雑草を枯らしていきます。粒剤の除草剤は、根の短い雑草に使用するのが効果的です。根が長いものであれば、全体に薬剤が浸透するまで、時間がかかるからです。駐車場や広い土地などで使用するのが一般的です。

種類にもよりますが、除草剤の効果の持つ期間が長ければ、半年から1年持つものもあります。雑草を再び増やしたくないという草刈り後の除草剤としてよいです。

液型

液型の除草剤は葉や茎にかけると根まで浸透していきます。すぐに枯らしたいという場合に使用するのがよいでしょう。基本的には水で薄めて使います。家の周りなど範囲が狭い場所で使用することが多いです。

液剤は即効性がありますが、持続性がないです。2週間ほど経つと、草が伸びてきてしまうこともあります。また、液体であるため、雨が降ってしまうと薬剤が流されてしまうこともあります。

この2種類をあわせたハイブリットタイプもあります。現在生えている草をすぐ枯らして、再び草を生やしたくないという場合に使用するのがおすすめです。

除草剤の種類の区分はほかにも、選択性除草剤と非選択性除草剤にも分けられます。選択性除草剤は特定の植物のみ、除草剤の効果がききます。枯らしたくない植物の周りの雑草を駆除したいという場合に使用します。

非選択性除草剤とは、除草剤を撒いた範囲の植物すべてを除草します。枯らしたい植物がなく、雑草が広範囲で生えている場合などに向いているでしょう。

除草剤の【効果的な】使い方

除草剤を使用する種類を決めた次は、使い方を理解しましょう。より効果的な使い方を知ることで、効率よく除草することができます。

除草剤を使用する際は、均一に撒くことが大切です。撒く量は除草剤や雑草の種類によって違うので、確認する必要があります。粒剤であれば、グラム数で確認します。液剤であれば、基本的には水で薄めます。容量や希釈濃度は説明書に記載されていることが多いので、確認してみましょう。

撒き方は、ボトルであれば、そのまま撒くことができます。容器が付いているものであれば容器を使用しましょう。容器がない場合は素手ではなく、手袋をつけて、撒いてください。

撒く手順は範囲を決めて、上から下にいくように、左から右、右から左(それぞれ反対からでも問題ないです)に撒くようにしましょう。全体ではなく、範囲を決めて撒きましょう。一度に除草剤を撒くよりも範囲を決めておくことで、除草剤を二度撒くことなく、効率よく作業できます。木がある場合は1m以上離して、除草剤を撒くようにしましょう。

除草剤の使用には注意点もある

除草剤を使う際には気をつけておくべきことがあります。安全に作業するためにもぜひ、ここで確認しておきましょう。

用意するもの

除草剤は肌に直接触れないようにすることが大切です。帽子をかぶり、作業着のような長袖、長ズボンで作業しましょう。靴は長靴がよいでしょう。マスクの着用も忘れないようにしましょう。作業する際は、熱中症になることも考えられるので、飲み物も用意してください。

天候に気をつけよう

除草剤を撒いた後に雨が降ってしまうと効果が期待できなくなってしまいます。とくに、液体の除草剤は雨の影響を受けて流れやすくなってしまうからです。そのため、なるべく晴れが続くと思われるときに除草剤を使用するのがよいです。梅雨の時期などは避けたほうがよいかもしれません。

雑草の長さ

除草剤は雑草の長さが1メートル以上であれば、使用しないほうがよいです。全体を枯らすには時間がかかってしまい、効率がよくないからです。そのため、まずは草刈りをする必要があります。長さが3センチ以下の場合、除草剤を使用するようにしましょう。

芝生に除草剤を撒く場合

芝生に生えている雑草を駆除したいという場合には、芝生専用の除草剤を使用してください。一般的な除草剤で芝生に撒いてしまうと、芝生が枯れてしまいます。

まとめ

除草剤は大きく分けると粒剤と液剤があります。粒剤は土に溶けて、ゆっくり根を枯らしていきます。液剤は葉や茎から根まで浸透していきます。液剤は持続性がないのに対して、粒剤は持続性があります。そのため、草刈り後の除草剤として、粒剤が適しているでしょう。

除草剤を撒く際には均一に撒くことが大切です。一度でなく、範囲を決めて撒くようにしてください。また、除草剤が肌に触れないようにしましょう。

草刈りの範囲が広い、もしくは自分で作業するのは面倒だという方はプロの業者に依頼するのがよいでしょう。プロであれば効率よく作業してくれます。自分で作業する手間もかりません。草刈りでお困りであれば、一度、弊社へご連絡ください。最適な業者を紹介します。

雑草は見栄えが悪いだけでなく、ほかの植物にも悪影響を与えるため、どうにか駆除したい存在です。その中でもとくに癖が強いのが、ヤブガラシでしょう。ヤブガラシは強い生命力によって大繁殖を起こしてしまいます。駆除を試みても失敗に終わった、という方も少なくないかもしれません。

ヤブガラシ駆除の成功の秘訣は、適切な除草剤を選択することです。適切な除草剤を選択することで、最大限の効力を発揮することができます。

このコラムでは厄介なヤブガラシを除草するための、除草剤や防草シート、業者がおこなう駆除の方法について解説をします。それぞれのメリットとデメリットを比較して最適な方法を選び、ヤブガラシを駆除しましょう。

ヤブガラシ大繁殖!駆除できるの?

ヤブガラシは非常に厄介な雑草です。除草をしたいと思っても、そう簡単におこなうことはできません。

まずは、ヤブガラシについて知っていきましょう。ヤブガラシについて知ることで、今後の駆除のイメージや、放置したときのリスクを考えることができるのです。

ヤブガラシとはどんな雑草?

ヤブガラシは2mほど生長をする、大きな植物です。ヤブガラシには花がつき、その色は時期によって変わります。ぶどうに似た形の実をつけることも特徴です。そんなヤブガラシは、ツル性の植物にあたります。生長するにつれてツルも伸び、いろんなものに巻き付いていくのです。

ヤブガラシの駆除はできる?

ヤブガラシは駆除をすることができます。しかし簡単ではありません。駆除が困難な理由は、ヤブガラシの茎にあります。

ヤブガラシは地下茎という茎をもっています。地下茎とは、地下を這うように生長する茎のことで、根のような役割もあります。

ヤブガラシは、この地下茎がとくに長いです。そのためほかの植物と比較しても繁殖する範囲が広く、なかなか駆除をしきれないでしょう。

ヤブガラシを放置するとこんな悲劇が!

ヤブガラシを放置すると、さまざまな悪影響が出てしまいます。たとえば、ツルによる被害です。ツルが伸びてほかの植物にかぶさると、その植物は日光を浴びることができず、枯れてしまいます。植物を育てている方には、大打撃となってしまうのです。

またヤブガラシの蜜を求めて、虫が寄ってくる傾向があります。害のない虫であればよいですが、蜂を引き寄せてしまうことがあります。蜂から刺されないようにするためにも、駆除をしたほうがよいでしょう。

しつこいヤブガラシをなんとかして……

繁殖力が高く、放置してしまえば大変なことになるのがヤブガラシです。思うようにいかないヤブガラシに頭を抱える方も多いと思います。

そんな「ヤブガラシをなんとかしたい……」という悲鳴に駆けつけてくれるのが、雑草駆除のプロです。自分で駆除をしてもうまくいかなかったヤブガラシは、プロに任せてしまいましょう。

雑草駆除のプロの手にかかれば、困難なヤブガラシの駆除も可能です。弊社ではヤブガラシの駆除をおこなってくれる業者を紹介しているため、ぜひお気軽にご相談ください。

ヤブガラシを駆除する方法

生命力あふれるヤブガラシは、放置してしまえば大変なことになります。そんなヤブガラシを駆除する方法は、いくつかあります。こちらでは、ヤブガラシを駆除する方法をご紹介します。

除草剤で枯らす

除草剤とは、目的に応じたものを選ぶことが大切です。除草剤には大きく分けて、「茎葉処理型」と「土壌処理型」の2種類があります。

土壌処理型は粒状の薬剤で、ヤブガラシの根元に散布することで、効果を発揮します。しかしこの土壌処理型は、雑草の発生を予防するためのものなので、今生えているヤブガラシには効果を発揮しません。

今生えているヤブガラシには、茎葉処理型の除草剤を使いましょう。茎葉処理型は液状の薬剤で、茎や葉へ吹きかけて使用をします。こちらはしっかりと枯らす効果がありますが、発生を予防する効果はないため注意しましょう。

除草剤の具体的な種類や使用方法は、「草刈りは除草剤を上手に使えば楽になる!基本の使い方と注意点」でご紹介しております。こちらもご覧いただくと、使用するイメージをつかむことができるでしょう。

防草シートで生育を抑える

防草シートとは、雑草の生育を抑制する効果のあるシートのことです。防草シートには特殊な加工がされており、日光の透過を防ぐことができます。雑草は日光を浴びなければ生長をすることができないので、生育を抑えることができます。

敷いておくだけで生育を抑制することができるため便利ですが、注意点もあります。それは、除草の効果がないという点です。

あくまで生育を抑制するだけなので、既に生えている雑草には効果をもたらしません。そのため、茎葉処理型の薬剤で除草をおこなったあとに防草シートを敷くと、ヤブガラシが生えないようになるのです。

また、防草シートはきれいに敷かなければ、隙間から雑草が生えてきてしまいます。敷くことに不安のある方は、業者に任せたほうがよいかもしれません。

「防草シートの施工費用っていくら?選ぶときのコツや敷き方をご紹介」の記事で、防草シートの選び方や施工の流れを説明しています。気になる方はぜひご覧ください。

本気でヤブガラシ駆除を望むなら…

除草剤や防草シートによって、自分でもヤブガラシの駆除をおこなうことはできます。しかし、癖の強いヤブガラシは適切な除草剤を使ったり、正しく防草シートをはったりしなければ効果が薄くなるため、駆除も失敗に終わることがあります。「なぜ駆除に失敗してしまうのだろう……」と途方に暮れるのもつらいですよね。

もし本気でヤブガラシを駆除したいのであれば、業者をオススメします。業者であればこれまで培った知識と経験を武器に、厄介なヤブガラシも適切な駆除をすることができるでしょう。弊社では、業者選びも承っております。駆除や業者選びは、お任せしてみてはいかがでしょうか。

ヤブガラシ以外にもあるお庭の厄介なヤツら

生命力が強いのは、ヤブガラシだけではありません。繁殖力にあふれる雑草は、ほかにもたくさんあるのです。今後のことも考えて、繁殖力の強い雑草を見ていきましょう。

繁殖力が強く丈夫な雑草たち

こちらでは、繁殖力や生命力が強い雑草を簡単にご紹介します。ご自宅にもこれらの雑草がないか、一度確認してみるとよいかもしれません。

■セイタカアワダチソウ

地下茎で育つ雑草です。成人男性と同じくらいの高さになるまで伸びることもあります。中途半端に刈り取っても、また生えてきてしまうため、駆除が大変です。

■ガガイモ

ヤブガラシと同じ、ツル性の植物です。白い花を咲かせますが、毒々しい見た目をしています。

■カタバミ

黄色のかわいらしい花を咲かせる雑草です。クローバーにも似ており、かわいらしい見た目をしていますが、繁殖力は高いです。

■クズ

非常に大きく生長する雑草が、このクズです。10m以上育つこともあります。美しい花を咲かせますが、繁殖力が強いため、植物を生えさせたくない場合には厄介でしょう。

■ドクダミ

お茶として利用される雑草です。ドクダミ茶として飲むのであればよいですが、繁殖力がすさまじいため、庭の景観を気にする方には厄介な存在だといえます。

■ヘクソカズラ

白色のカズラの花をつける雑草です。この雑草からは悪臭がするので、放っておけば臭いに悩まされてしまうでしょう。

■ハマスゲ

茎の先端に穂をつける雑草です。雑草の生命力がすさまじく、地面が固い場所でも突き破って生えてきます。

■メヒシバ

長くて大きい穂をつける雑草です。メヒシバ自体も大きく、50cmほどになることもあります。サイズの大きいメヒシバですが、どこからでも生えてくるため、少々厄介な存在です。

■ブタクサ

花粉症の原因ともなる雑草です。黄色の見た目鮮やかな花を咲かせますが、花粉によってアナフィラキシーショックを起こすリスクもあります。花粉症のひどい方は、徹底的に除草することをオススメします。

■カヤツリグサ

葉は細く、穂をつける雑草です。ナカヨシグサという別名もあります。茎を切ると、三角形をしているため、見分けがつけやすいです。

雑草駆除は重労働です

上記でもご紹介したとおり、ヤブガラシ以外にも、厄介な雑草はたくさんあります。除草剤や防草シートを使用した駆除を試みても、正しくおこなわなければ、失敗のリスクがあります。草刈りや草むしりといった方法で駆除をすることもできますが、これらは非常に大変です。

草刈りでは、地道に1本1本刈り取っていかなければなりません。草刈り鎌を使っての作業であれば、その間に腰をかがめて作業をするため、腰を痛めてしまいがちです。また再発予防の効果がある草むしりは、根っこごと引き抜かなくてはならないため、余計に大変でしょう。自分でおこなう雑草駆除は、重労働なのです。

雑草対策を自分より業者依頼をすすめる理由

雑草対策をするのであれば、業者に依頼をすることをオススメします。業者に依頼をすることで、重労働をする必要もなくなります。とくに時間がない方や、身体に負担をかけたくない方には便利なのではないでしょうか。

また、確実性が高いことも依頼をする魅力のひとつです。業者であれば、これまでの経験を生かした作業をすることができます。知識やスキルを生かした、効果の高い雑草対策をおこなってくれることでしょう。

でも費用が気になる……

業者は非常に便利な存在ですが、ひとつだけ懸念点をあげるとすれば、費用だと思われます。依頼をしてやってもらうので、DIYで駆除をおこなうよりも、費用は高くなりがちです。そんな「費用が気になる」という方にオススメしたいのが、相見積りをとるという方法です。

じつは、依頼をする業者によって料金の設定や形態は異なってきます。そのため同じサービスを依頼しても、依頼をする業者によって費用に差が出てきます。そこで、いくつか業者をピックアップし、それぞれの見積りをとって比較する「相見積り」をおこなうことで、より良心的な価格の業者を選ぶことができるのです。

見積りは、費用がかかることがあります。しかし弊社は、相見積りの作業を無料で承っております。費用をかけずに業者へ依頼をしたいと考える方は、ぜひ弊社を利用されてはいかがでしょうか。

まとめ

ヤブガラシは非常に繁殖力の高い雑草です。除草剤や防草シートを使うことでヤブガラシの駆除をおこなうことができますが、適したものや方法でなければ効果が薄くなってしまうことに注意をしましょう。

またヤブガラシ以外にも、繁殖力の強い雑草があります。しかし、雑草の駆除を自分でおこなうのは重労働でしょう。そのようなときは、業者へ依頼をしてみてはいかがでしょうか。相見積りをとることで、より安く業者へ依頼をすることができるのです。弊社は相見積りを無料で承っております。業者へ依頼をしたい方は、ぜひご利用ください。

芝生に生えたスギナは、できるだけ早く対処することが大切です。スギナは繁殖力が強く、芝生と同じ環境を好むため、放置すると対処することが非常に難しくなります。そのため、正しい芝生のスギナ対策の方法を理解しておく必要があるでしょう。

この記事では、芝生のスギナ対策の方法やスギナを放置するリスクなどについてご紹介します。また、美しい芝を育てるための方法についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

芝生のスギナ対策は除草剤mcppを使う

スギナの数が少ない場合、手で抜いて処理することができますが、数が多い場合は非常に大変な作業となります。そういった場合、芝生のスギナ対策にはmcppと呼ばれる除草剤を使うのが効果的です。mcppは、スギナに対して高い効果を発揮することができます。除草剤(mcpp)の使い方に関しては、以下でご紹介します。

除草剤の使い方

除草剤(mcpp)を使うときは、まず容器に書かれた分量どおりに除草剤と水を混ぜ合わせます。除草剤と水を混ぜ合わせたら、スギナの葉や茎に均一となるように散布してください。

除草剤を散布するタイミングとしては、晴天で気温が10℃以上のときが理想的です。

雨の日や気温が10℃以下のときに散布すると、雨で除草剤が流されたり、低温で効果が減少したりするおそれがあります。また、スギナの周囲にほかの植物がある場合、除草剤がかからないように注意しましょう。

やってはいけない?効果なしの方法もある

芝生のスギナ対策の中には、やってはいけない方法がいくつかあります。以下に、やってはいけないスギナ対策を3つご紹介します。

・芝刈り機で刈る

スギナは刈る度に根が強くなって、さらに強いスギナが生えてくるという性質があります。草刈り機でスギナを刈ると、一時的にスギナを処理することができますが、しばらくするとさらに強いスギナが生えてきてしまうのです。

・石灰を撒く

植物の中には、酸性土壌と呼ばれる酸性の強い土を好む種類が存在しています。この酸性土壌に石灰(アルカリ性)を撒くことで、土壌を中性またはアルカリ性に近づけることができます。これによって、土壌の性質が変化して酸性土壌を好む植物を処理することができるのです。しかし、スギナは中性土壌を好むため、逆効果となってしまうのです

・塩を撒く

植物の根元付近に塩を撒くことで、植物を枯らす方法があります。多くの植物を枯らすことができる方法で、スギナにも効果があります。しかし、塩は自然に分解されないため、塩を撒いた場所で植物を育てることができなくなってしまうのです。また、雨などで塩が流れて、ほかの土にまで影響が広がってしまうおそれもあるため、非常に危険な駆除方法なのです。

自力での対策がうまくいかない…そんな場合は

もし、「自力でなんどやってもうまくスギナを処理できない」とお困りの場合は、業者に相談するのがよいでしょう。業者であれば、スギナが生えている状況に合わせて最適な方法で、スギナを処理してもらうことができます。

弊社にご相談いただければ、芝生のスギナ対策が可能な業者をご紹介させていただきます。お電話によるお問い合わせは、24時間365日受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

スギナは芝生にとって厄介な雑草

スギナは芝生にとって、厄介な雑草です。スギナが芝生にとって厄介な雑草であるのには、さまざまな理由があります。この項目では、スギナが芝生にとって厄介な雑草である3つの理由と、スギナを放置するリスクについてご紹介します。

【理由1】スギナは3つの方法で繁殖する

スギナは3つの方法で繁殖するため、処理しきるのが困難な雑草です。スギナの3つの繁殖方法は、以下のとおりです。

・胞子

スギナは種ではなく胞子によって繁殖をおこなう植物です。胞子の散乱は防ぐのが難しく、一度完全に駆除しても、再びスギナが繁殖してしまうおそれがあるのです。

・地下茎(根茎)

スギナは地下茎をもつ植物です。地上だけを見ると一本一本独立しているように見えますが、実際は地中に張り巡らされた地下茎から伸びるうちの一本なのです。この地下茎は、断片からでも再生して繁殖するという性質があります。そのため、スギナの一部を駆除したとしても、地下茎の一部が生きていればそこから新た伸びてきてしまうのです。

・塊茎

塊茎(かいけい)とは、地下茎の一部が丸い塊になったものです。この塊茎には栄養が蓄えられており、栄養がない状況になっても、この蓄えた栄養を使って、繁殖することができてしまうのです。

【理由2】スギナは芝生と同じ環境を好む

芝生の種類にもよりますが、一般的な芝生は弱酸性から中性の土壌を好みます。そのため、芝生を育てるときは、弱酸性から中性の土壌を用いることが多いでしょう。スギナも芝生と同じ弱酸性から中性の土壌を好むため、芝生の生える環境はスギナにとってもよい環境なのです。

【理由3】スギナは駆除してもすぐ再生する

スギナは、胞子・地下茎・塊茎という3つの方法から繁殖をおこなうことができるため、完全に駆除するにはすべての地下茎、塊茎を一度に駆除しなければならず、少しでも残ればすぐに再生してしまうのです。そのため、スギナを完全に駆除するのは、非常に難しい作業となるでしょう。

スギナを放置するリスク

スギナは、非常に繁殖力の強い雑草であるため、放置すると自分の敷地外まで範囲を広げて繁殖するおそれがあります。そうなると、ご近所の敷地にまでスギナが繁殖してしまい、ご近所トラブルになってしまうおそれがあります。

また、雑草であるスギナはアレルギー物質をもっていることが多いため、放置することでアレルギー症状が出てしまうおそれもあるのです。

スギナを早めに根絶したい…でも難しいという場合は

「どうにかしてスギナを根絶したいけれど、自分では難しい……。」という場合は、業者にスギナの処理を依頼するのがおすすめです。業者であれば、スギナが再び繁殖しないように、地下茎や塊茎などまで、しっかりと処理してもらうことができます。

弊社にご連絡いただければ、芝生のスギナ対策が可能な業者をご紹介いたします。「早朝からお願いしたい」「休日しか予定が空いていない」などのご要望にもお応えすることができますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

美しい芝を育てることが雑草予防にもなる!裏ワザ3つ

芝生のスギナ対策は、除草剤を使ったり土壌を整えたりする以外にも方法があります。じつは、普段から手入れをして芝生を美しい状態に保つことで、芝生のスギナ対策にもなるのです。ここからは、芝生のスギナ対策として有効な、美しい芝を育てる方法についてご紹介します。

【裏ワザ1】芝生に隙間を開けない

芝生にすき間があると、そのすき間から雑草が生えてくるおそれがあります。そのため、芝生を育てるときは、できるだけ芝生にすき間を作らず密にしておくことが大切です。

芝生は、芝刈りなどで縦方向の生長が止められることで、横方向に成長しようとする性質があります。そのため、芝生を密にしたい場合、この性質を利用して定期的に芝刈りをおこなうようにするとよいでしょう。

【裏ワザ2】芝を長めにカットする

芝生の芯を少し長めに残してカットすることで、背の低い雑草を生えづらくさせることができます。一般的に芝生の芯をカットするときは、20mm程度ですが30mm前後にカットしておくことで、雑草を生えづらくさせる効果が期待できるでしょう。

【裏ワザ3】2種類の芝を育てる

現在育てている芝生の上から、新しい芝生の種を撒いて育てることで、芝生を密に保つ方法です。この方法は「オーバーシード」とも呼ばれ、芝生の補修などにも用いられる方法となっています。オーバーシードをおこなうことで、芝生が1種類のときよりも密になり、雑草が生えてくるスペースを減らすことが可能です。

完璧な雑草対策にはプロの手を借りよう!

もし、自分で適切な長さに芝生の芯をカットしたり、オーバーシードをおこなうのが不安だという場合は、プロの手を借りるのがよいでしょう。芝刈りの業者に依頼することで、芝生の状態を確認して、適切に雑草対策をおこなってもらうことができます。

弊社にご連絡いただければ、スギナやそのほかの雑草処理はもちろんのこと、オーバーシードなどの雑草対策が可能な業者をご紹介いたします。また、現地調査による見積りを無料で承っておりますので、希望される方はお気軽にお申しつけください。芝生のスギナ対策でお困りの方は、ぜひ弊社へのご連絡をお待ちしております。

つる草を発見したら、早めに効果的な方法で除草しましょう。つる草は成長が早く、根を深くまで張るため簡単に除草ができないからです。

厄介なつる草を除草するには除草剤を使うのがオススメです。また、つる草を除草したあとは再び生えてこないように予防をしていかなければなりません。

つる草の被害で困っている方は、本コラムでつる草の除草や予防方法を確認していきましょう。

【つる草】除草が難しい厄介な雑草!

つる草は除草が難しい厄介な雑草として有名です。除草を試みても、なんども生えてくることが多くあります。つる草を除草することが難しい理由についてみていきましょう。

つる草の種類

つる草と呼ばれる代表的な雑草の種類には「クズ」「ヤブガラシ」「ヘクソカズラ」「ガガイモ」があります。これらの雑草はどれも冬になっても枯れません。

クズはマメ科の植物で、昔は葛粉や漢方薬として使われていました。今では食用や薬品として使用されることが減り、空き地や庭を覆う厄介な雑草として扱われています。クズは根にでんぷんをため込むため、根から除草しない限りは永遠に再生するのが特徴です。

ヤブガラシはブドウ科の植物です。ヤブガラシは名前の由来のとおり「藪までも枯らす」ほど強い生命力があります。ヤブガラシも完全に根から除草をしなければ再び生えてくる厄介な雑草です。

へクソカズラはアカネ科の植物で悪臭を漂わせる特徴があります。ほかの植物に巻き付きながら成長していく厄介な植物です。ほかのつる草と同様に、根から枯らさせないと再び生えてきます。

ガガイモはイモ科の植物です。日当たりのよい場所によく自生しており、葉や茎の切り口からは白い液体が出てくる特徴があります。ガガイモは一年放置すると10メールも伸びることがあるため、手に負えなくなる前に駆除するのがオススメです。

つる草の除草が難しい理由

つる草の雑草たちは、根に栄養をため込む特性をもっています。そのため、つるや葉だけ除草してもすぐに再生してしまい、除草が難しいのです。

完全に除草するには根から枯らさなければならないため、草刈りや草むしりでは除草することができません。また、数ミリでも根が生きていればそこからまた伸びてくる生命力の強さがあるため、除草が難しいのです。

つる草で困った!そんな方のためにお助け隊参上!

つる草の除草は根を枯らさなければなりません。自力で完全に根を枯らし、再び生えてこないようにするのは手間がかかり大変です。自分だけではつる草を除草できないと感じたら、雑草駆除のプロの力を借りましょう。

手に負えないと感じたら、状況がひどくなる前に早めに依頼をするのがおススメです。雑草駆除をおこなってくれるプロをお探しなら弊社へご連絡ください。弊社では、つる草のように頑固な雑草を駆除してくれる雑草駆除のプロをご紹介しております。

つる草を除草剤で一掃する方法

つる草を自力で除草したいなら、除草剤を使いましょう。つる草を除草するには除草剤を使うのがもっとも有効的な手段だからです。つる草を除草剤で一掃する方法を詳しく解説していきます。

除草剤を準備しよう

まずは、除草剤を準備しましょう。つる草の除草に使用する除草剤は「グリホサート系の除草剤」がオススメです。グリホサート系の除草剤は葉から除草剤を吸収させ、根まで枯らす効果があります。

除草剤の使い方

グリホサート系の除草剤は、葉や茎に散布させて使用します。土にまいても効果がないので注意しましょう。

つるがほかの植物に巻き付いてしまっている場合は、葉に直接ハケなどで除草剤を塗ったり、茎に傷をつけて傷口に塗ったりしましょう。そのまま散布してしまうと、ほかの植物と一緒に枯らしてしまう原因になります。

除草剤を使うときの注意点

除草剤は生命力の強い雑草を枯らすために強い薬品が使われています。そのため、除草剤の使用は注意が必要です。

除草剤が皮膚にかかるとかぶれることがあります。長袖長ズボン、軍手を着用して直接肌にかからないようにしましょう。もしかかってしまったら、せっけんで洗い落とすようにしてください。

また、近くに育てている花や植物がある場合は一緒に枯らさないように注意してください。全体的にまとめて散布する方法ではなく、直接除草剤を塗る方法でおこないましょう。

壁のつる草の除草方法

壁をつたうように巻き付くつる草の除草方法をご紹介いたします。

- ノコギリや剪定はさみ、鎌などで太いつるを切る

- その次に高枝切りはさみを使い、つるを大まかに切る

- 「壁削り」というヘラを使って、外壁にこびりついたつるをはがす

- 高い場所のつるは脚立やはしごを使って1~3の作業をおこなう

- 壁面のつるをはがすことができたら、根に穴をあけて除草剤をスポイトなどで注入する

つるが高い場所まで這っているときは、高所での作業が必要になってきます。高所での作業になれていない素人がいきなり作業すると転落事故をおこすことがあるので、注意を払いながらおこないましょう。

【ラク・確実】つる草を除草するもっともよい方法

つる草の除草をもっと楽して確実におこないたいなら、業者に依頼をしましょう。業者なら手間のかかるつる草の除草をあなたのかわりに作業します。

除草のプロに任せれば、豊富な知識と経験があるので効果的に除草をおこなってくれます。「野菜や花を育てているから」「ペットや幼い子供がいるから」と除草剤の使用に抵抗あるなら手作業にも対応してくれるでしょう。

除草をプロに依頼したときにかかる費用は「面積」「作業時間」「除草の量」のうちどれかによって料金設定されていることが多いです。一般的に、面積あたりで計算する業者が多く、1平方メートルあたり約30円~3,000円が相場になります。

つる草の除草にどれぐらいの費用がかかるか正確に知りたいなら弊社へご連絡ください。弊社では、無料で現地見積りをおこなう雑草駆除の業者をご紹介いたします。また、相見積りも歓迎しております。

つる草とサヨウナラ!予防効果の高い防草シート

つる草が生い茂るお庭と完全にサヨナラがしたいなら、予防をおこないましょう。つる草の予防には防草シートが効果的です。つる草が生えないようになる予防方法を詳しくご紹介していきます。

防草シートとは?

防草シートとは地面に日光があたらないように遮断する黒いシートのことです。植物は日光がなければ成長することができません。

そのため、防草シートを敷くことで、雑草の再生を防ぐことができます。また、防草シートを敷いておけば、飛来した種子が定着することも防ぐ効果もあります。

防草シートの選び方と種類

防草シートは不織布でできたものを選びましょう。つる草のように生命力がある雑草は織布の防草シートでは突き破ってしまう恐れがあるからです。

また、遮光率(日光を遮断する率)が高いものや水はけがよいものを選びましょう。水はけが悪い防草シートを選んでしまうと、カビが生えたり、雑草が再生する原因になります。

【除草から予防まで】あなたのお庭、つる草から守ります!

雑草駆除のプロに任せれば、除草から予防までひと通りの作業を依頼することができます。「うまくつる草を除草できない」「除草するのが手間でなかなかできない」などでお悩みなら、プロにお任せしましょう。

除草から予防まで作業してくれる業者をお探しなら、弊社へご連絡ください。弊社ではお客様の希望にあった雑草駆除業者をご紹介しております。

お庭にたくさん生えたスギナに困っているなら、できれば業者に駆除してもらうのをおすすめします。スギナは非常に生命力が強い雑草です。完全駆除は非常に難しいため、適切に駆除しないと再び生えてきてしまい、いたちごっこになってしまうでしょう。

今回は参考までに、自分でおこなう駆除と予防の方法について解説いたします。厄介なスギナを少しでも減らす方法として、知っていただければ幸いです。

スギナ対策が難しいとされる理由とは?

スギナ対策は非常に難しく、業者でも苦労することが多い作業です。なぜそこまでスギナ対策は難しいとされているのでしょうか。ここではまず、スギナが厄介な理由を掘り下げて解説していきます。

スギナは生命力が強い!

スギナの本体は地上に出ている草ではなく、地下に広がっている地下茎の部分です。地上に出ているのはただの葉に過ぎません。それを刈ったとしても、地下ではまた新しい葉が用意されており、すぐに顔を出してしまいます。とくに成長が旺盛な夏であれば、朝スギナを刈ったというのに、夕方にはもう新しい葉が生えてきているということもあります。

地下茎は寒さにも非常に強く、5℃の気温でも成長することができます。そうしてスギナは、10m以上の広い範囲に地下茎を伸ばしてしまうこともあるのです。その成長度合いで地獄まで届きそうな草ということで、「地獄草」の異名までついています。

繁殖方法が3つもある

スギナ対策が困難な理由として、繁殖方法が3つもあることもあげられるでしょう。基本的にスギナは、地下茎を伸ばして成長しますが、この地下茎のうちでも「根茎」と「塊茎(かいけい)」の繁殖器官が存在します。

根茎は、ほかの植物でもよく見られるような細長い根の部分です。根茎は寒い時期でも伸び続けて、水平にも垂直にも、深く広く根を広げていきます。その各所で新しい葉が用意されており、次々と地上に顔を出してしまうのです。また、根茎はちぎられたとしても、節からまた芽を出して成長することができます。

塊茎とは、地下茎の中にできる、栄養を蓄えたかたまりの部分のことです。塊茎からも根茎と同じく、そこから地下茎を伸ばしていけるほか、塊茎は蓄えた栄養を利用して、独立した状態でも成長することができます。塊茎が土に残ってしまっていれば、そこからまたスギナは根を伸ばしていくことでしょう。

そしてもうひとつは胞子茎による繁殖です。胞子茎にあたるのは、私たちが普段「つくし」と呼んでいるものです。季節を象徴するかわいらしい草として知られるつくしですが、じつはその正体はスギナの一部なのです。スギナの除草をする際には、地下茎に対しての対策だけでなく、胞子による繁殖の対策もおこなわなければなりません。

【駆除方法】しつこいスギナを根こそぎ取り除こう!

スギナは非常に強い生命力を持つうえ、ただ表面の草を刈っただけでは、なんの対策にもなりません。ここからは、しつこいスギナを自力で駆除する方法をいくつか解説いたします。

1.手で抜く

ごく少量のスギナであれば、手で抜いてしまうのもよいかもしれません。抜く際は土の中の地下茎までしっかりと掘り起こして、地下茎を残さないようにしておきましょう。

しかし、スギナの葉は柔らかく、根まで抜く前にちぎれてしまうことがほとんどです。また、スギナの成長力はすさまじいものです。予想以上に成長していて、手に負えないこともあるかもしれません。さらにスギナの厄介な特徴のひとつとして、地下茎を深くまで伸ばすことがあります。

地下茎が伸びていることが多いといわれるのは、地下30cm~40cmの範囲です。ものによっては1m以上の深さまで根を伸ばしている場合もあり、それを手で抜くのは非常に難しいでしょう。すでに一面に生い茂っているスギナに対して、手で抜く方法をとるのはおすすめできません。

2.除草剤を使って枯らす

おそらくもっとも手軽、かつ確実にスギナ駆除ができる方法です。グリホサート系のものをはじめとした多くの除草剤は、表面に生えている草の部分だけでなく、根の部分まで作用して雑草を枯らします。地下茎を本体とするスギナには、非常に最適な方法といえるでしょう。

ただし、芝生を敷いている場合には注意が必要です。ものによっては、除草剤で芝生も同時に枯らしてしまうことになるかもしれません。

芝生の中にスギナが生えてきてしまった場合は、「MCPP液剤」など、芝生をはじめとするイネ科の植物に影響が出ない除草剤を使用するとよいでしょう。このように、特定の植物のみを枯らすことができる除草剤を、選択制除草剤といいます。

さらに除草剤には、茎や葉に直接かけて使用する茎葉処理型と、土にまいて浸透させる土壌処理型があります。土壌処理型を使用する場合は、芝生が芽生える前の春や秋などの、芝張りに適しているのと同じ時期に使用するのがおすすめです。

茎葉処理型は季節を選ばずに使用できますが、土に潜んでおり、これから葉を伸ばしてくるスギナには効果がありません。定期的に使用して根絶を目指していくことになるでしょう。

また、除草剤は、すでにばらまかれてしまった胞子に対してはあまり効果がありません。胞子による繁殖を防ぐためには、まず胞子茎(つくし)に対して茎葉処理型の除草剤を使い、胞子が出ないようにしたうえで刈り取ってしまうのがよいでしょう。

3.バーナーを使って燃やす

バーナーを使って、スギナを燃やしてしまうという手もあります。通販やホームセンターでは、3,000円~10,000円程度で、家庭でも使用できる草焼きバーナーが市販されています。

燃やした際の利点として、まだ顔を出したばかりの小さな葉や、飛び散ってしまった胞子も効率よく処理できる点があげられます。また、副次的な効果ですが、虫の駆除にも役立ってくれることでしょう。

地表に近い部分の根を焼くこともできますが、地中深くに埋まった根までを処理するのは難しいかもしれません。また、火を使う方法ですので、火事やケガには十分に気をつけて使用する必要があります。手で抜くよりは手軽ですが、一長一短のある駆除方法です。

4.お湯を使って枯らす

植物は熱湯をかけると枯れてしまうものですが、これはスギナも例外ではありません。しかし、熱湯によって枯らすことができるのは、基本的には表面に出ている葉の部分のみです。根までは熱湯が十分に浸透しにくく、枯らすのは難しいでしょう。

また、広範囲のスギナを枯らすためには、大量の熱湯が必要になります。かかる労力と実際の効果を考えると、別の方法を検討したほうがよいでしょう。

自分ではスギナを駆除しきれない……そんな場合は

少量のスギナであれば、自力でも完全駆除がおこなえるかもしれません。しかし、スギナは地上に見えている以上の規模で、地下に根を張り巡らせています。大量にスギナが生えてしまっている場合は、除草剤を使っても、自力で駆除するのは難しいかもしれません。

自分での駆除に限界を感じたら、業者にきちんと駆除してもらうのをおすすめします。弊社ではお困りの現場へ業者を派遣して、雑草駆除のお手伝いをしています。スギナの駆除も喜んで対応させていただきますので、まずは一度ご相談ください。

【予防方法】スギナを生やさない環境をつくろう!

スギナは一度生えてしまうととてつもないスピードで成長してしまい、あっという間に駆除が難しい状態になってしまいます。スギナを取り除いたあとや、まだ生える前に、スギナを生やさない環境をつくるのも大事なことです。ここからは、スギナを生やさないための対策についてご紹介していきます。

1.除草剤を使う

土にまいて使用する土壌処理型の除草剤は、長ければ半年ほどの長期間にわたって除草効果を発揮するため、雑草予防として有効です。定期的にまいておくことで、安定した予防ができることでしょう。

ただし、長い間土の中で効果を発揮する分、植物を育てにくい土壌ができてしまうかもしれません。将来的になにか植物を育てたいと考えている場合は、除草剤の種類には気をつけたほうがよいでしょう。現在育てている植物や樹木がある場合も、影響が出ないようにできるだけ離して使用するのをおすすめします。

また、落ち葉や枯れ草が蓄積している土壌や、小石が多く混ざった硬い土壌では、除草剤が浸透しにくく、効果が薄い場合もあります。

2.防草シート

防草シートを張るのも、非常に有効な雑草対策です。防草シートは土の上に敷いて物理的に雑草が伸びてくるのを防ぐほか、日光を遮って成長を妨げる効果もあります。また、胞子が飛んできたとしても、土に定着するのを防ぐことができるため、スギナ対策として非常に有効な方法だといえるでしょう。

ただしスギナ対策として防草シートを敷く場合は、不識布タイプの防草シートを張ったほうがよいでしょう。スギナの葉は先端がとがっているため、わずかなすき間があれば、そこから葉を伸ばしてきてしまいます。識布タイプの防草シートは時間がたつと繊維がずれてしまい、合間をぬってスギナが突き抜けてきてしまうことがあるのです。

また、確実にスギナの発生を防ぐのであれば不識布で、なおかつ厚手のシートを選んだり、上に砂利を敷いたりすることをおすすめします。くわえて、シートを敷く前に除草剤を使っておけば、これから生えてくるかもしれないスギナもより確実に予防することができるでしょう。

こだわれば最初に大きな費用がかかってしまうこともありますが、一度施工してしまえば長期にわたって予防ができる、手のかからない方法です。スギナにうんざりしているならば、一度検討してみる価値はあるでしょう。

3.中耕をする

中耕とは、土を浅く耕すことです。古くから作物を育てている最中の雑草対策としておこなわれており、スギナにも効果が見込めます。

土の表面を耕すことで胞子が定着するのを防ぐことができるほか、まだ生えてきたばかりのスギナであれば、中耕で根を掘り起こして駆除してしまうことも可能です。

除草剤や防草シートは、育てている植物に影響を与えることもある方法ですが、中耕での対処であれば、育てている商物には影響なくスギナ対策ができます。植物を植えている場所にスギナが生えてしまったときには、中耕で対処するようにするとよいでしょう。

ここまで3つの予防を紹介してきましたが、もっとも劇的な予防効果が期待できるのは、おそらく防草シートを敷くことでしょう。しかし、防草シートを自分で敷こうとすると、失敗してしまうことも多くあります。

防草シートをきっちり敷いたつもりでも、壁とのわずかなすき間から発芽してきてしまうことがあります。また、シートとシートの重なった部分のスペースが十分にとれておらず、合間から雑草が生えてきてしまうのもよくある失敗例です。

また、敷き方が悪いと風でずれたり、人が上を歩くことでずれたりしてしまい、シートが擦れて傷んでしまうこともあります。防草シートは敷き方によって、効果や耐用年数が大きく変わるものなのです。

防草シートで確実に雑草予防をしたいのであれば、業者に施工を依頼するのをおすすめします。弊社では防草シートの施工も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

抜いたスギナの活用方法

スギナはあっという間に大量に生えてきてしまい、処分には大きな手間を要するものです。そんなスギナの駆除は、どうしてもおっくうになってしまうかもしれません。ですが、じつは手でとったスギナであれば、有効活用して楽しむ方法もあるのです。ここでは、スギナ駆除がちょっと楽しくなるかもしれない、スギナの活用方法をご紹介します。

スギナ茶をつくろう

雑草として疎まれるスギナですが、じつはその葉の中には、多くのミネラルを含んでいます。スギナを利用してつくるスギナ茶は、自律神経の乱れを整えたり、爪や髪をつやつやにしてくれたり、肝臓を強化してくれたり、多くの効能を持っているのです。

スギナ茶をつくるには、まず手で採取したスギナを3回ほど、しっかりと水洗いします。洗ったスギナはざるに置き、天日干しで十分に乾燥させましょう。

乾燥したスギナをハサミで手ごろなサイズに切り、フライパンで煎って水気を完全に飛ばせば、スギナの茶葉の完成です。豊かな緑の香りで味もよいスギナ茶ですが、微量の中毒成分も含んでいます。一度に大量摂取するのは避けたほうがよいでしょう。

スギナ風呂

飲んで効能が得られるスギナですが、お風呂に入れても使えます。お茶をつくるのと同じように乾燥させたスギナを100gほど麻袋などに入れて浮かべれば、スギナ風呂の出来上がりです。

スギナ風呂はアトピーなどの皮膚炎に効果を発揮するほか、肌にうるおいを与える効果もあります。毎日の美容法として、スギナ風呂に入ってみるのもよいかもしれませんね。

自然の農薬としても使える!

多くの植物がかかる病気として知られるのが、うどんこ病です。うどんこ病にかかった植物の葉や茎、つぼみなどには白い斑点がみられるようになります。そのまま放置しておくと、次第に黄変したり縮んだりというように状態が変化していき、最終的に植物は枯らされてしまいます。

そんなうどんこ病の予防として、スギナが有効に使えます。スギナを農薬として使用する場合は、乾燥させたスギナ10gを用意し、それを2リットルのお湯でゆでてください。そのお湯を10倍に薄めれば、スギナ農薬の完成です。植物にこれを散布することで、スギナの持つカルシウムやケイ素が作用し、植物が病気に強くなります。

以上のようにスギナを活用する方法はありますが、それでも処理が追いつかないことも多いでしょう。もし増えすぎたスギナの処理に困ったら、ぜひ弊社にご相談ください。お近くの業者を派遣し、迅速にスギナの駆除をおこないます。

お庭や畑の雑草に頭を悩ませていることはありませんか?「この前抜いたのに、もうお庭がジャングル!」と悩むこともしばしば……。

雑草は道端にも生えていたりするぶんには、気にかかることもないかと思います。しかし、我が家の敷地や、大切に作物を育てている畑などに生えてしまうと厄介です。日常生活の妨げになることもあり、余計な重労働の草刈りを強いられることになります。そして雑草はしつこく、刈ったり抜いたりを何度しても繰り返し生えてきます。

雑草にもいろいろな種類がありますが、人間にアレルギーなどの害を及ぼすものもあり、厄介な存在です。その中でも繁殖力がすごいことで有名なのは「スギナ」。今回はスギナについてお話したいと思います。スギナの生態や、除草方法などお庭や畑などに生息してしまった、雑草スギナにお困りの方必読です!

スギナという植物あなどるなかれ!戦いはここから始まった…

春になるとニョキニョキと生えるツクシ。日本では昔からツクシを取って食べる風習もありますが、実は、ツクシはスギナの胞子茎部分のことを指します。

基本的に湿気の多い場所を好み生えるのですが、畑や庭先などどんな場所でも生えて増殖していきます。スギナ自体は多年草なので地下茎は5~10℃の寒さでも地中で伸び、根っこをどんどん伸ばしながら、増えていきます。

草の部分を刈り取るだけでは駆除できず、放置してしまうとあっという間にどんどん繁殖します。このように完全に駆除することが非常に難しいため、「地獄草」というなんとも恐ろしい別名もあります。

雑草には、アレルギー物質を含有しているものが多くあります。まさに、スギナもそのひとつで、駆除しないままでいるとアレルギー体質で悩んでいる方がいるのであれば、体調不良の原因となりうる可能性があるので、十分に注意が必要といえます。

また、スギナを含め、雑草は放っておいたままでは害虫を呼び寄せる原因となります。スギナを食べてくれる虫もいますが、大切に育ててきた作物が虫たちに荒らされてしまう可能性もでてきます。

敵スギナで厄介なのは地下茎…敵は「強いしつこい抜けない3拍子」

スギナが分類されているシダ植物は、種ではなく胞子茎の胞子を使ってフワリフワリといつどこでも自由に、広範囲にわたって飛ばしていきどんどんしつこく繁殖していきます。そのため、今まではなかったのに、突然庭先にスギナが現れることも……

先述の通り、スギナは根茎を伸ばして繁殖をします。根茎とは根っこのことです。ここが一番厄介な部分なのです!他の植物ですと、根っこを傷めると栄養を取り入れる部分が遮断されてしまうわけですから枯れてしまいます。しかし、地獄草の名がつくスギナ。枯れるどころかそこからまた茎をだしてしつこく成長しようとします。

また、茎と同じ地下にある茎には、栄養茎と塊茎の二種類の茎があります。

この栄養茎・塊茎を使って根茎や新芽を生やして、パワーアップするかのごとく繁殖しつづけていきます。つまり、その栄養茎や塊茎ごと取り除かなければ、永遠に増殖しつづけてしますのです。

しかし、地面を掘り起こして地下茎の駆除をしようとして、トラクターや機械で掘り起こしたとしてもまた、根茎の節からまた生えてくるため、かえってスギナの増殖につながります。そのため、土を掘り起こしたり、ひきちぎって駆除したりといった方法はオススメしません。

スギナは、強く・しつこく・抜けない。この3拍子がそろっている厄介な植物なのです。

スギナと戦え!勇者は引っこ抜き作戦だ!

繰り返しますが、スギナの草刈りをしただけでは駆除したことにはなりません。「一生懸命やったのにもうこんな状態……。」あっという間にジャングルに元どおり。なんてこともあります。

目にみえる部分はスギナの一部分で、土の中にぐるぐると生えている根っこを取り除かなければなりません。

逆に言えば、その原因となっている根っこを全部取り除けばよいということです。しかし、広範囲にわたってぐるぐる生えているスギナの茎を全て自分で取り除くのは難しいうえに、スギナの根っこは、土中を伸び続けているのでどこまで根っこが伸びているかわかりません……。

必殺!除草剤!スギナで困ったら薬品というアイテム登場

スギナを完全に駆除するなら、除草剤が一番です。地獄草と呼ばれているスギナでもやはり、薬品の力にはかないません。土中に伸びている繁殖原因の根っこを根絶させるためには完全に枯らしてしまうことです。

スギナの駆除では、雑草の根や茎に作用し枯死させてくれる、グリホサート系の枯渇剤を使用してください。除草剤を使えば、手軽に用いることができて手間をかけることなくスギナやその他の雑草を駆除できます。草取りは大変重労働ですし、時間も取られることが嫌な方は、ぜひ利用を検討してみましょう。

そして今では、成分は同様の成分・効果が見込めなおかつ、お値打ち価格のジェネリック薬の商品もあるようです。さまざまな商品がでていますので、お店で商品の特徴などを見比べ、選ぶとよいかと思います。

しかし、いくら除草剤がスギナ駆除に効果的とはいっても、きちんとした方法で使用しなければ、うまく作用せず枯れないこともあります。しっかりとその商品の使用方法や注意事項を読んでから使用してください。

また、除草剤は薬品なので取り扱いには十分気をつける必要があります。小さなお子さんがいらっしゃるご家庭やペットを飼われているご家庭では、万が一誤って薬品を口にしてしまった場合、体に害を及ぼすことがありますので保管は厳重に管理してください。

防草シートでスギナの胞子の発芽、地下茎による繁殖を防御する方法もあります。シートで太陽光を遮って雑草の発芽を抑えることができるのです。ホームセンターなどでもいろいろなシートが売っていますが、できるだけしっかりとしたシートを選ぶと、長期にわたって使用でき雑草駆除にかける時間を大幅に減らしてくれるでしょう。

もうだめだ…戦いに敗れたらプロに助けを

いろいろな方法をためしてみてもダメな時は、プロの力をかりてお任せするのも良いかと思います。素人にはできない対処などもしてもらえるので心強いですね。数多くある業者の中からどこにお願いしたらよいかわからない方もみえると思います。

業者選びの際には、次の2つに注目してみましょう。

1.面積あたりの料金が明確にされていること。

それぞれの業者によって金額設定が違うかと思います。事前に施工作業価格や追加料金の見積もりをはじめに出してくれて、後で請求されないか確認するとよいでしょう。

2.草刈り専門にしているかどうか。

やはり、草刈りに特化している業者ですと草刈りに特化しているのでさまざまな対策や作業後の草の後始末など丁寧な作業をおこなってもらえるようです。

まとめ

今回は、地獄草とも呼ばれている繁殖力がすごいことで有名なスギナにクローズアップしてお話しました。自分で駆除する方法もぜひお試しいただいて、それでも、手に負えないようでしたら、専門業者にご相談してみてください。ご自身の希望している、施工作業やご予算に合わせいろいろな業者と見比べてみてください。

人間と自然が共存していくにはメリット・デメリットがあります。いろいろ工夫してより良い生活環境で日々くらしていきたいですね。

葛は自力で除草することが難しいといわれています。繁殖力が強く、どんなやせた土地でも再生するからです。そんな葛は、根こそぎ駆除をしてしまわない限り、絶やすことができません。

本コラムでは、厄介な葛の除草を効果的におこなう方法をご紹介いたします。もし、自力で葛を除草できない場合は、プロへの依頼も検討してみてください。また、葛の除草後の効果的な予防方法も解説していきます。

葛(クズ)を除草剤で駆除する方法

葛は除草剤で駆除することができます。ただし、駆除するタイミングや葛の特徴にあわせた除草剤を選択することが重要です。葛を除草剤で効果的に駆除する方法をみていきましょう。

駆除にベストなタイミング

駆除をおこなうときは、風が穏やかな日や晴れた日におこなうのがベストです。葛は除草剤を使って駆除をおこないます。除草剤は、風が強いときや雨が降る日に散布すると効果が得られません。風が強い日や雨の日は、除草剤がほかの場所に流出する原因になるからです。

また、秋冬の時期に駆除をおこなうことをオススメします。葛は秋冬になると葉が枯れ、主根が見つけやすくなるからです。主根に直接薬剤を注入することで、確実に駆除をすることができます。

どんな除草剤を選べばいいの?

葛の除草剤には「根まで枯らすタイプ」のものを使用しましょう。葛は根に栄養をため込む雑草のため、根から取り除かない限り再生するからです。

グリホサート系の除草剤はツルや葉にかけて根まで枯らします。強力な殺草力をもつイマザビル系の除草剤は直接根元に使います。しっかりと根元に効く除草剤を選ぶようにしましょう。

除草剤の使い方|服装から実践まで

除草剤の使い方についてみていきましょう。まずは、除草剤を散布するときの服装についてです。

安全に除草剤を散布するための服装は以下のとおりです。

- 汚れてもいい長袖の服、長ズボン

- 手袋

- 防じんマスク

- 保護メガネ

- 帽子

除草剤は皮膚に触れると、かぶれるときがあります。そのため、肌が極力でないように長袖長ズボン、手袋をしておこないましょう。

また、口や目に除草剤やゴミが入らないように防じんマスクや保護メガネをすることをオススメします。長時間、外で作業をおこなうため、熱中症にならないように帽子をかぶるように心がけておきましょう。

次に、除草剤の散布の方法についてです。グリホサート系の除草剤は葉や茎から除草剤を吸収させて根まで枯らします。

そのため、葉に直接塗布したり、茎や根の切り口に除草剤を塗ったりして使用しましょう。土に散布しても効果はありません。除草剤に記載されている用法を守って使用してください。

また、除草剤の散布の仕方によっては、近くにある木やガーデニングの花まで枯れてしまうことがあります。葛を除草したいけれど、大切に育てている植物を確実に守りたいなら、プロに任せるとよいでしょう。

除草剤をまいても効果が得られない場合もプロにご相談ください。弊社にご連絡いただければ、葛をキレイに除草してくれるプロをご紹介いたします。相談は無料ですので、費用や業者選びなど気になることはお気軽にご相談ください。

葛(クズ)は厄介な雑草

葛は、なかなか駆除することができない厄介な雑草です。葛はつる性の植物で、根に栄養を貯める特徴があります。

根に栄養を蓄えて繁殖していくため、根から枯らさないといけません。根絶させるために効果的なのは、根まで枯らす除草剤ぐらいしかないのです。葛が除草しづらい厄介な雑草としていわれている理由を、さらに詳しくみていきましょう。

葛の繁殖力はハンパない!

葛の除草が難しいといわれている理由は繁殖力が高いからです。ほかの雑草が生えないようなやせた土でも芽を出し成長していきます。

また、根に栄養を蓄える性質をもっています。そのため、冬に葉が枯れたとしても、根に栄養を蓄えている限り、春になると再び成長していきます。

さらに成長が異常に早いこともあり、数十メートル延びることもあります。また、つるが地面に触れることでそこから根を生やし、別株として繁殖していくため厄介です。痩せた土でも成長し、生命力の高さから、根絶させることが駆除するために大切です。

葛を放置すると……

葛を除草せずに放置をすると、二次被害が起きるかもしれません。そのため、被害が出る前に駆除することをオススメします。

葛は繁殖力が高いため、放置するとどんどん成長していきます。そのため、家の壁面全体や塀を覆うほど成長することがあります。

それがご近所の敷地まで伸びたら近隣トラブルに発展することも……。また、7月ごろになると小さい花を咲かせます。

花が咲くと花を目当てに、ハチなどの害虫がよってくるようになるのです。害虫にとって雑草が生い茂っている環境は住みやすいため、害虫が家のなかに侵入してくることもあります。

【注意】やってはいけない除草方法

葛を除草するときは、引っ張ってはいけません。根ごと引っ張ったとしても、千切れた根は土に残ったままです。葛は土に根が数ミリでも残っていると再生してきます。

引っ張って除草する行為は一時的にキレイになるその場しのぎにしかなりません。根から絶やすには引っ張る方法ではなく、除草剤を使いましょう。

除草剤を使っても、なかなか除草できないならプロに任せてみてはいかがでしょうか。手に負えなくなる前に除草をおこなわないと二次被害を出すかもしれません。

そうなる前に、弊社へご連絡ください。弊社では、葛のような厄介な雑草を駆除してきた実績をもつ雑草駆除のプロをご紹介しております。除草だけでなくお庭のメンテナンスもおこなえます。

葛(クズ)は駆除後も生えてくるかも!効果的な予防策

葛を除草剤で一掃できたからといって安心してはいけません。葛は少しでも根が生きていると再生してきます。再び生えてこないように予防をおこなっていきましょう。

【葛対策1】防草シート

葛を対策する一般的な方法のひとつに防草シートがあります。防草シートとは、日光を遮断する黒いシートのことです。植物は日光がないと成長することができませんので、雑草予防になります。

また、防草シートで地面を覆っておけば、飛来してきた種子が土に根付かないため、発芽を予防することも可能です。葛対策で防草シートを購入する際は、隙間のない不透水タイプのものを選びましょう。

水を通す透水タイプの防草シートは、隙間があるため、繁殖力のある葛は隙間から伸びてきてしまうことがあるからです。

【葛対策2】地面を固める

葛対策として地面を固めるのもオススメです。植物は成長するために、地面にしっかりと根を張る必要があります。そこで、根が張れないように地面を固めることで、対策することができるのです。

水に混ぜると固まる土というものがホームセンターで販売されています。葛を除草してから、土で固めてしまえば芽が出るのを防ぐことができます。防草シートよりも景観を守りながら、葛対策することができます。

葛の駆除や対策をプロに任せるという選択肢もある

葛に除草剤をまいても効果がない、対策してもすぐに生えてきてしまうなどでお悩みならプロに任せる方法もあります。プロは、市販で販売されている除草剤より強力な除草剤を使用し、それぞれの庭の環境に合わせた駆除や対策方法で作業をしてくれます。

駆除についての豊富な経験や知識をもつプロであれば、しつこい葛も駆除することができるでしょう。もし、葛の駆除や対策でお悩みがあるなら弊社へご相談ください。

弊社では、しつこい雑草を駆除してきた駆除のプロだけでなく、対策もばっちりおこなってくれるプロをご紹介いたします。駆除だけでなく、対策もおこなうことで、再び葛が生えてこないお庭にしましょう。